自動火災報知設備を設置するときの基準になるのが「用途」と「面積」です。まず初めにその建物がどのような用途なのかをチェックします。消防法令では用途を20グループで分類する消防法施行令別表第一というものがあります。その20の分類でどの用とに該当するのかが鍵となります。

例えば劇場、集会場、遊技場(カラオケ、パチスロ)飲食店、物販店舗(デパート)、ホテル、学校、図書館、蒸気浴場、神社、空港、航空機格納庫、工場、倉庫、事務所などです。これらはすべて別々の分類になります。

更にこの用途を「特定用途」と「非特定用途」に分類します。特定用途とは火災が発生したときの被害が大きくなりやすい不特定多数の人々が利用する用途です。一方「非特定用途」は使用する人がある程度固定されている用途です。前者の特定用途は厳しい基準が適用され後者は前者の基準より緩めに設定されています。

用途の確認ができたら次にその用途がどれくらいの大きさなのかを確認します。消防法令21条ではどの用途でどれくらいの面積で自動火災報知設備が義務になるのかを定めています。

また用途によっては強制的に設置が義務付けられるものがあります。

その用途は「カラオケ、個室ビデオボックス」「ホテル、旅館、民泊」「避難介助者を収容する病院、福祉施設」「老人短期入所施設」「航空機格納庫」があります。

これらの施設は火災時の避難が遅れると人命に関わる危険性が高く、甚大な社会的損失に直結するためどんなに面積が小さくとも設置が義務になります。

住宅を宿泊施設に転用した民泊施設が増えてきていますがに自動火災報知設備が必要になるのは消防法令に定められているためです。また47名の死傷者を出した歌舞伎町火災がきっかけで複合用途で特定用途が入居する一定条件に該当する「特定一階段等防火対象物」にも面積に関係なく設置が義務付けられています。

用途、面積基準とは別に危険物令別表第4に記載されている「指定可燃物」の数量500倍以上を貯蔵し取り扱う場合も自動火災報知設備の設置が義務になります。(消防法施行令21条1項8号)

消防法施行令第二十一条

自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

一 次に掲げる防火対象物

イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(十三)項ロ並びに(十七)項に掲げる防火対象物

ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

二 別表第一(九)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上のもの

三 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの

イ 別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)及びニ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物

ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。)

四 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの

五 別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの

六 別表第一(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

七 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの

八 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

九 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物(第三号及び前二号に掲げるものを除く。)の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの

イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物

ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

十 別表第一(二)項イからハまで、(三)項及び(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)の地階又は無窓階(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面積が百平方メートル(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル)以上のもの

十一 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの

十二 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの

十三 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの

十四 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階

十五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が五百平方メートル以上のもの

設置基準の基本は「用途」×「面積」

冒頭のおさらいです。自動火災報知設備が必要かどうかについては、どのような「用途」で使用しているか?その建物がどれほどの規模なのかの「面積」によって決まります。また、用途、面積基準以外で「指定可燃物等の数量」による基準も設けられていると書きました。。

指定可燃物とは危険物の規制に関する政令別表4に記載されています。

設置が義務になるかを調べるためには対象物の用途を確認し建物の面積が基準値以上なのか否かを照らし合わせ、追加して指定可燃物の数量の確認をすることで確認することができます。

自動火災報知設備には様々な条件応じての設置基準があります。

- 強制的に設置が必要な用途【ホテル・カラオケ・一部の福祉施設】

- 特定一階段等防火対象物(施行令21条1項7号)

- 通常の設置基準に該当する対象物『面積基準』

- 地下、無窓階、3階以上で基準値以上の対象物

- 11階以上の階

- 建物に付随している駐車場で基準値以上の対象物

- 通信機器室・道路の用に供される部分

- 各自治体の条例による付加基準

ホテル、カラオケ、避難困難者を収容する福祉施設は全て自火報設置が義務になります。次に特定一階段防火対象物も義務です。さらに、11階以上の階についても設置が義務になりますそれ以外の場合は、面積による基準や指定可燃物以上である場合の基準により設置が義務となります。

| 自火報の設置が強制的に義務になる場合 | ||

|

民泊、ホテル、カラオケ、避難に支障がある方を収容する福祉施設、航空機格納庫、文化財 |

特定一階段防火対象物 | 11階以上の階 |

面積に関係なく強制的に設置義務になる場合は?

下記は全てにおいて自火報の設置が必要となります

- 民泊、ホテル、旅館の類

- 11階以上の階

- カラオケボックス等

- 避難に介助が必要な病院、

- 避難に介助が必要な有床診療所

- 病院、有床診療所、無床診療所

- 老人デイサービスなどで入居又は宿泊ができるもの

- 航空機などの格納庫

- 文化財

- 特定一階段等防火対象物

これらの用途は、用途の特性により著しく甚大な被害が発生することが想定できるため義務となっています。

インバウンド需要を見込んで住居を転用している民泊、旅館業施設も全てに設置が必要になります。既存の一般住宅には住宅用火災警報器が設置されていますが、この機器は消防法令で言う自動火災報知設備ではありません。住居を民泊などに転用する場合は自動火災報知設備に付け替える必要があります。

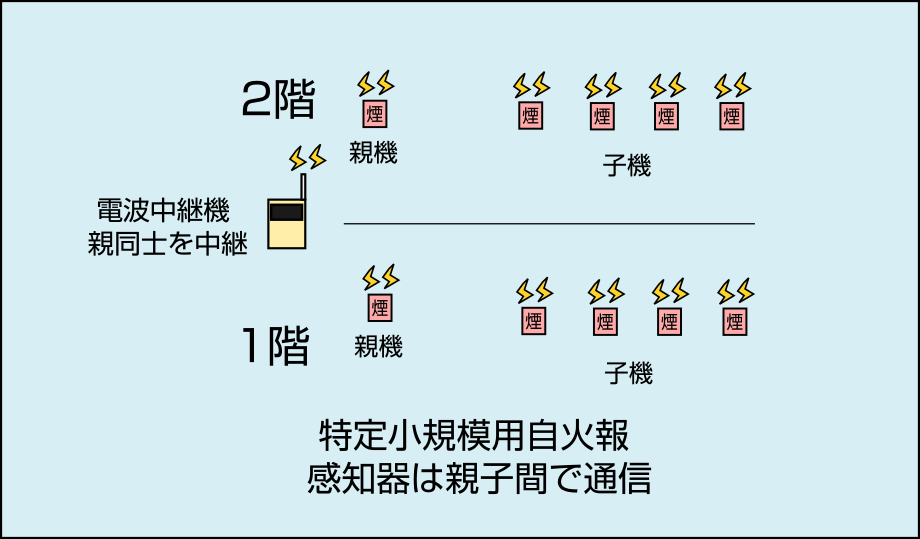

一戸建てを改良した民泊施設は小規模になることが多いため述べ面積が300㎡未満の場合は「特定小規模施設用自動火災報知設備」を設置することができます。この装置は感知器自体に無線通信機能と警報機能を兼ね揃えているため複数の感知器と相互に通信をし、どこかしらで煙や熱を感知するとすべての感知器で連動し警報を鳴らすという仕組みになっています。通常の設備を使うより格段に安く施工が可能です。

また、特定一階段等防火対象物はビル全体に自動火災報知設備の設置が必要になるという、非常に厳しい基準が設けられています。 特定一階段等防火対象物は、特定用途が、地下または3階以上に存在する屋内階段が1系統の建物のことを言います。

特定一階段等防火対象物に自動火災報知設備を設置する場合2024年7月から省令改正により特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が可能になりました。このことにより今までより設置が用意にな設置費用も大幅に下げることが可能になりました。

注意が必要なのは延べ面積が300㎡未満でなければ特定小規模施設に該当したんため設置することができません。300㎡以上ある場合は今まで通り通常の自動火災報知設備を設置する必要があります。

特定小規模施設用(簡易無線式)の注意点

ただ1点、特定一階段等防火対象物に特定小規模施設用(簡易無線式)を設置する場合は注意が必要です。それは電波問題です。木造戸建て住宅は弊社施工の経験上問題なく設置が可能ですが鉄筋コンクリートや鉄骨造で防火区画がある場合は電波を拾えず機能しないことがあります。

そのような場合は中継機を挟むことでシステムを作動させることができますが、中継機の設置可能個数は限られているので物件によっては無線式が使えず有線式で施工する必要があります。

通常の設置基準「用途」×「面積」

一般的な設置基準は用途と面積によって決まります。原則的には用途の床面積によって必要になるかが決まります。例えば物販店舗建物(4項)があったとしてその面積が350㎡であれば設置が確定します。299㎡であれば不要です。理由は物販店舗の設置基準は300㎡以上であるからです。

もう一つの例、3階建て(1階100㎡、2階100㎡、3階50㎡)250㎡の共同住宅(5項ロ)があります。共同住宅は500㎡以上で設置義務となるため不要です。この建物の2階を民泊で使用することになりました。民泊はホテル用途になるため強制的に設置義務が発生します。この場合は民泊部分の2階にのみ自動火災報知設備を設置することになります。

もしこの建物の延べ面積が300㎡以上になる場合は2階のホテルだけでなく建物全体に設置義務が生じます。理由は用途が特定用途(ホテル)が入居する複合用途(16項イ)になるためです。

火災報知設備の設置は単体の用途だけではなく、建物全体の用途も考慮する必要があります。

| 防火対象物【令別表第一】特定用途は赤 | 通常の基準【述べ面積】 | |

| 劇場等 集会場等 |

1イ 1ロ |

300㎡以上 |

| キャバレー 遊技場 性風俗特殊営業 カラオケ・個室ビデオ |

2イ 2ロ 2ハ 2ニ |

300㎡以上 300㎡以上 300㎡以上 全部 |

| 料理店 飲食店 |

3イ 3ロ |

300㎡以上 |

| 物品販売・百貨店 | 4 | 300㎡以上 |

| 旅館・ホテル 共同住宅など |

5イ 5ロ |

全部 500㎡以上 |

|

・避難介助が必要な病院 ※1 ・無床診療所/無床安産所 |

6イ1

|

全部 300㎡以上 |

|

老人短期入所施設 |

6ロ 6ハ 6ニ |

全部 |

| 学校など | 7 | 500㎡以上 |

| 図書館 | 8 | 500㎡以上 |

| 蒸気浴場 一般浴場 |

9イ 9ロ |

200㎡以上 500㎡以上 |

| 車両停車場 | 10 | 500㎡以上 |

| 神社など | 11 | 1000㎡以上 |

| 工場 スタジオなど |

12イ 12ロ |

500㎡以上 |

| 車庫など 航空機などの格納庫 |

13イ 13ロ |

500㎡以上 全部 |

| 倉庫 | 14 | 500㎡以上 |

| 前項以外【事務所・美容室など】 | 15 | 1000㎡以上 |

| 複合用途【特定用途が入居】 複合用途【特定用途が入居なし】 |

16イ 16ロ |

300㎡以上 各用途基準 |

| 地下街 準地下街 |

16・2 16・3 |

300㎡以上 500㎡で特定の合計が300以上 |

| 文化財 | 17 | 全部 |

| アーケード | 18 | |

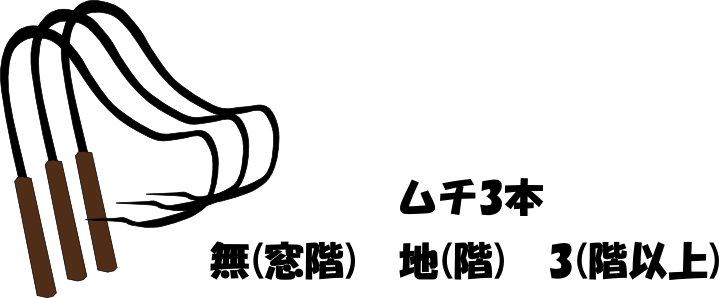

通常の設置基準の例外 【地下・無窓階・3階以上】

前の節で用途と面積の設置基準を書きました。これらの基準より少しだけ規制がかかる場合があります。それは「無窓階」「地下」「3階以上」であるときです。

無窓階、地下、3階以上の建物で火災が起こると建物の外に出るのに時間がかかります。また消防隊による救助活動の難易度が上がります。このような場面を想定してこ設置基準面積を通常より絞って規制をかけています。

消防設備士試験で甲種4類を受験する場合はムチ3本と覚えるととよいのかと思います。

地下にある階

3階以上

| 防火対象物【令別表第一】特定用途は赤 | 通常の基準【述べ面積】 | |

| キャバレー 遊技場 性風俗特殊営業 |

2イ 2ロ 2ハ |

100㎡以上 ※3階以上は300㎡ |

| 料理店 飲食店 |

3イ 3ロ |

100㎡以上 ※3階以上は300㎡ |

| 共同住宅など | 5ロ | 300㎡以上 |

| 学校など | 7 | 300㎡以上 |

| 図書館 | 8 | 300㎡以上 |

| 蒸気浴場 一般浴場 |

9イ 9ロ |

300㎡以上 |

| 車両停車場 | 10 | 300㎡以上 |

| 神社など | 11 | 300㎡以上 |

| 工場 スタジオなど |

12イ 12ロ |

300㎡以上 |

| 車庫など | 13イ | 300㎡以上 |

| 倉庫 | 14 | 500㎡以上 |

| 前項以外【事務所・美容室など】 | 15 | 300㎡以上 |

|

複合用途【特定用途が入居】

|

16イ

|

100㎡以上 |

通信機器室・道路の用に供される部分

『通信機器室』と『道路の用に供される部分』は個別の面積基準が設けられています。

道路の用に供される部分というとは道路のことです。建物の中を貫通するトンネルをイメージするとわかりやすいかと思います。大阪のTKPゲートタワービルがこれにあたります。

| 通信機器室 | 500㎡以上 |

| 道路の用に供される部分 屋上 | 600㎡以上 |

| 道路の用に供される部分 その他 | 400㎡以上 |

駐車の用に供される部分

『駐車の用に供される部分』とは駐車場として使用する部分のことを言います。面積基準では10項に車両停車場という用途があり、設置基準は500㎡ということになっています。しかし地下や2階以上の場合は少し厳し目に面積を絞って200㎡以上ということになっています。

この基準には例外が有り、停めてある車両が全て同時に屋外に出ることができる場合は除外されています。

| 地下・2階以上の駐車の用に供される部分 | 200㎡以上 |

指定可燃物を貯蔵・取扱う場所

危険物に『指定数量』という単位が設けられています。指定数量以上の危険物を取扱ったり、貯蔵する場合は自動火災報知設備の設置基準により設置することとなっています。

取り扱い又は貯蔵する指定可燃物量が『指定数量』の『500倍』以上の場合自動火災報知設備の設置が必要になります。

| 危険物の指定数量を貯蔵・取扱う場所 | 指定数量の500倍以上 |

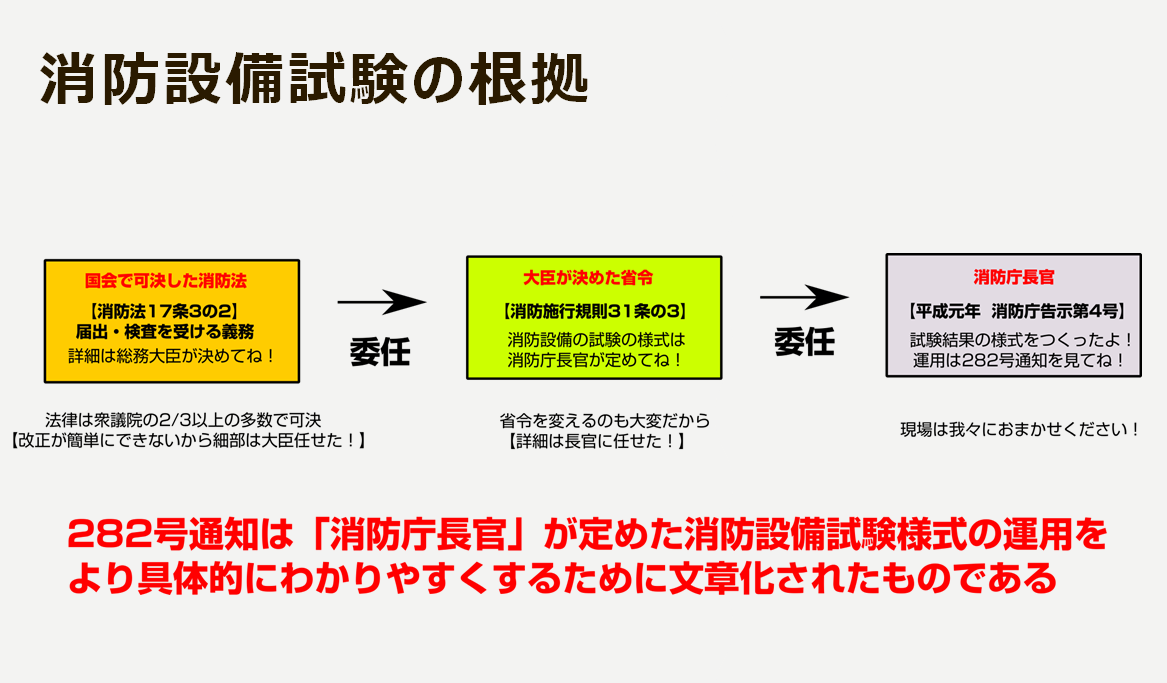

火災予防条例による設置基準も確認する

自動火災報知設備を初めとする消防設備は国会で制定された消防法に基づいて設置されます。消防法で定めた決まりの詳細を内閣(施行令)や総務大臣(施行規則)が発する命令に委任し法律の運用(設置基準など)を行っています。これらは全国共通事項として国民が守らなければならない義務です。

これに加え条例による設置基準があります。条例は各自治体の議会により制定された決まりです。簡単言うと地域の法律です。日本には地域様々な風土があり一律同じというわけではありません。地域特有事情を勘案して各々の議会の判断で条例で定めて良いことになっています。消防に関する条例は火災予防条例が一般的です。

法令で規制された内容に加えて更に細かい設置基準が付加されることがあるので新規に設置する場合は条例まで細かくチェックする必要があります。

火災予防条例による自動火災報知設備の付加基準に注意!

弊社にて設備設置工事を承っております

民泊から未設置違反物件まで火災報知器のに関する工事につきまして弊社にて承ることも可能です。もし設置に関する質問事項などございましたらご遠慮なくお問い合わせのほどよろしくお願いいたします。

まとめ

設置基準には下記リストによるものがある

- 全てに設置が必要な基準

- 通常に設置基準

- 通常の設置基準の例外

- 通信機器室・道路の用に供される部分の基準

- 駐車の用に供される基準

- 指定可燃物のよる基準

- 各地方公共団体の火災予防条例による基準

参考:消防法施行令