自動火災報知設備が必要な建物では原則、各区画に火災感知器を設置する決まりになっています。店舗階層や事務所の区画割りを変更する場合は火災感知器の増設が必要になります。 例外的に間仕切り壁を設置してもその壁の上部に開口があり、一定の条件に合致している場合は感知器を省略できる場合があります。 今回の記事は、東京消防庁が実際に竣工検査や査察時の判定に使用している「予防事務審査、検査基準」を根拠に、その運用 […]

非常灯の電気はどのように取ればよいでしょうか?専用回路? メインブレーカーの一次側? 正解はどのように取ればよいでしょうか。※結論を知りたい方は最下段のまとめを御覧ください。 私達も現場で電気業者さんや関係者に聞かれることがあり、設置方法については色々な情報が飛び交っています。 非常灯の設置については建築基準施行令126条の5に記載されています。その条文を下に引用します。 第百二十六 […]

今回は送り配線とパラレル配線についての記事です。日頃お世話になっている方から下記の質問をいただきました。 Yさんへ。この内容に補足が必要であれば遠慮なく質問DMお願いいたします! この質問に関しましては「消防法施行規則第24条第1号イ」にヒントがあります。条文を引用してみます。 イ 感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押しボタン又は […]

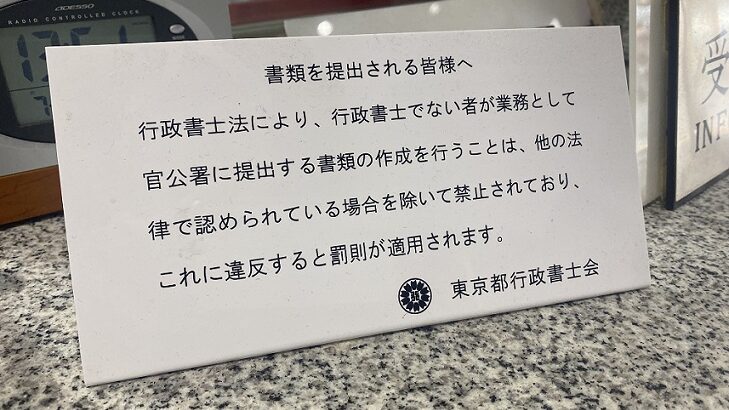

通知の概要 令和7年(2025年)2月25日、消防庁より「消防法令に基づく各種手続きにおける行政書士法違反の防止について」通知(消防予第75号、消防危第30号、消防特第35号)が全国の消防機関に向けて発出されました。 この通知は、行政書士資格を持たない者が報酬を得て消防署へ提出する書類作成業務を行うことを禁止する内容となっています。消防設備士や消防設備点検資格者でないものが点検や工事を行うことがで […]

2種類の無線式自火報としくみ 自動火災報知設備には有線式と無線式の2種類があります。消防設備は非常用の設備のため確実に作動させる必要があるため火災報知システムに使用するすべての機器を警報用配線でつなぐ方法が一般的でした。 技術の進歩にともない無線式の火災報知システムを使用することが法令で認められうようになりました。現在は無線式の自動火災報知設備は2種類あります。1つは「無線式の自動火災報知設備」2 […]

カーテンや絨毯を設置するとします。設置する建物の用途によっては「防炎製品」の設置が求められます。このような防炎規制がかかる建物や用途を「防炎対象物」と呼びます。防炎対象物に使用するカーテン、布製ブラインド(木製はOK)、絨毯類は着火しづらく、自己消火性を備えた防炎性能を有した製品を使用しなければなりません。 カーテンや絨毯の取扱店舗はどのような扱いになるか? カーテンや絨毯を販売する店舗は消防法施 […]

今回は就労支援活動を行っている法人様より自動火災報知設備と避難器具設置の依頼があり新規に設置工事を行いました。就労支援施設は消防法令でいう「6項ハ」に該当します。6項は福祉関連施設でその中での詳細を「イ、ロ、ハ」という具合に分類していきます。 6項は消防法令の中で最も厳しい規制が適用されます。理由は福祉関連施設を利用する方は障害者、高齢者あるいは、体が思うように動かせなく自力による避難が困難になる […]

どのような根拠で届出と消防検査が必要になるか? 消防設備を設置したときは、総務省令で定めることにより消防庁または消防署長に届出て検査を受けなければならないという決まりになっています。この決まりは「消防法第17条の3の2」に記載されており、守らなければならない義務となっています。消防法は国会で定められたものであり、法の内容を改正することが容易ではないため、細かい事項についての決まりは「総務省令」で定 […]

共有不動産に自動火災報知設備を設置してきました。共有不動産は所有権が単独となっていないもので、所有権者が2人以上いる場合をいいます。ビルの名称が〇〇共同ビルという名称になっている場合は共有不動産となっている確率が高いです。 我々は主にビルオーナーからの依頼を受けて建物に「自動火災報知設備」「非常放送設備」「誘導灯」「消火器」などの消防設備を設置しており、ビル所有者が何人もいる共有ビルの場合はなかな […]

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。