【結論】火災報知器が誤作動する主な原因

火災報知器が火災でないのに鳴るのは次が原因です。

- 経年劣化

- 台風などの気象によるもの

- ぶつけた

- 雨・水漏れなどによるもの

- エアコンの風による影響

- 受信機基盤故障・劣化

- ねずみ

- 不適工事や施工不良

誤作動(非火災報)には必ず原因があります。

放置すると本当に火災が起きたときに対応が遅れます。

この記事では、現役消防設備士の実務経験をもとに原因と対策を解説します。

誤作動原因の一覧

自動火災報知設備の誤作動(非火災報)は、機器の故障だけでなく、設置環境や気象条件など複数の要因が重なって発生します。

私たちはこれまで数多くの誤作動調査を行ってきましたが、発報には必ず理由があります。

「原因不明」ということは、ほぼありません。

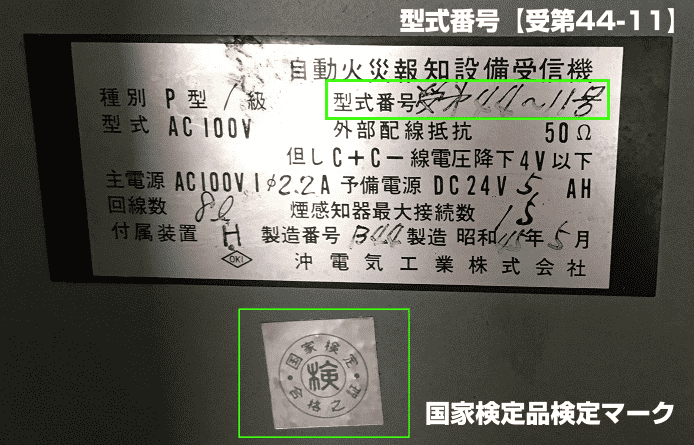

まず前提として、火災報知設備は国家検定品であり、厳しい基準をクリアした製品のみが市場に出回っています。主要メーカーが設計・製造しているため、製品そのものの信頼性は非常に高いものです。

そのため、耐用年数内であれば「機器そのものの欠陥」で誤作動が起こるケースは、実務上ほとんどありません。

多くの場合は、

・経年劣化

・設置環境の問題

・水分や気圧の影響

・外的要因(衝撃・配線損傷など)

といった“周囲の条件”が関係しています。

誤作動が発生した場合は、状況を丁寧に整理し、原因を一つずつ切り分けていくことが重要です。

感覚ではなく、論理的に特定していく作業が必要になります。

考えられる原因と対策

経年劣化【熱差動式感知器・煙感知器】

火災感知器は経年劣化により誤作動を起こします。リニューアルの時期がきたら器具の交換をオススメいたします。※特に差動式の熱感知器

自動火災報知設備等:リニューアル工事の目安

感知器の種類について:感知器の種類と見分け方

| 感知器の種類 | 誤作動の原因 |

| 熱感知器【差動式】 | リーク孔が詰まる |

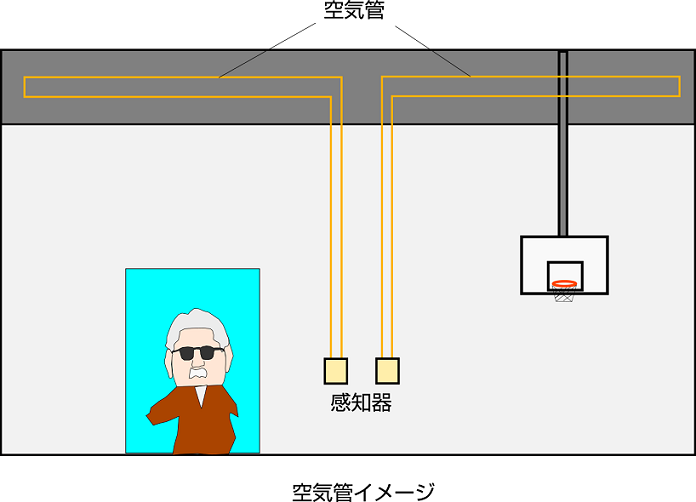

| 熱感知器【空気管】 | リーク孔が詰まる |

| 煙感知器 | ほこり・ゴミ |

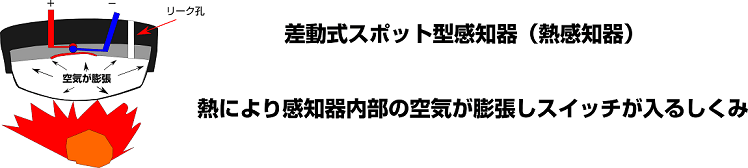

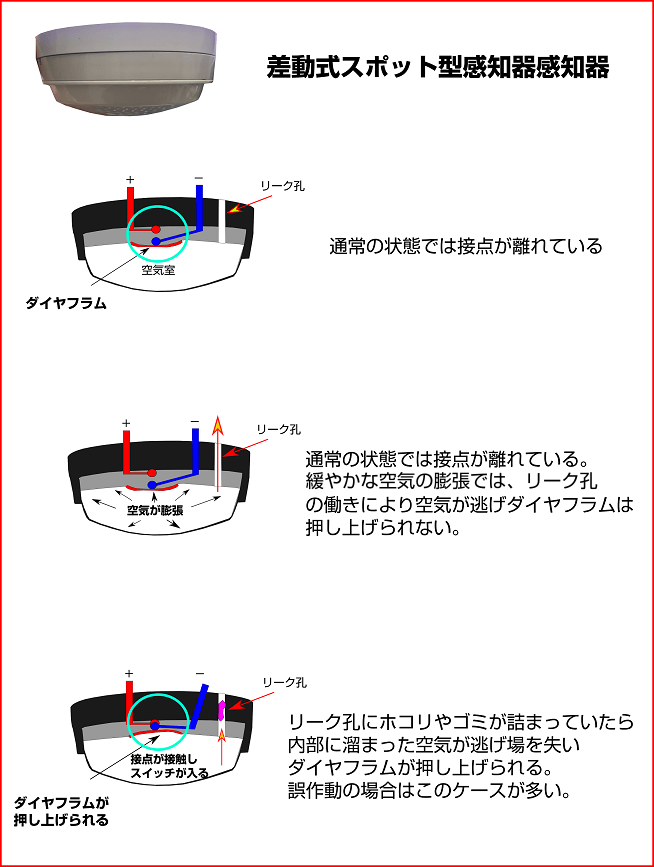

熱感知器【差動式スポット・空気管】

差動式スポット型熱感知器

差動式スポット型

経年劣化で誤作動が起こりやすい感知器は熱感知器【差動式スポット型・空気管型】です。この2つの熱感知器は熱による空気の膨張を利用した仕組みになっています。熱を加えると空気室内部が膨張し、温度が下がったらもとに戻るしくみです。空気管型も同じ方式の熱感知原理です。

空気感の感知器にはリーク孔という膨らんだ空気室から圧を逃がす孔が設けられています。ここ孔をリーク孔と呼び、リーク孔がホコリなどでふさがってしまい空気の逃げ場がなくなり誤作動がおこります。

煙感知器

煙感知器『光電式スポット型』

煙感知器は風通しのよい風除室や通路に設置されている機器が誤作動を起こしやすくなっています。煙感知器は煙を取り入れるための吸い込み口にホコリ、チリが入り込むことで作動する確率が高くなります。また、点検時にタバコの煙が滞留するような場所に設置している煙感知器も反応が早いように感じます。

煙感知は経年劣化で『反応がものすごく早くなる』と『反応しなくなる』2パターンがあります。

誤作動後の対応

- 受信機での復旧操作は可能であるが再度発報する可能性が高い

- 機器を交換することで発報しなくなる

台風などの気圧変化【熱感知器・差動式熱感知器】

台風や気圧の変化により火災報知設備が作動することがあります。気圧の変化で作動する感知器は主に『差動式熱感知器』であります。

前節にも書きましたとおり感知器は熱による空気室の膨張で作動する仕組みになっています。台風がやってくると大気圧が下がります。気圧が下がることで『差動式熱感知器の空気室』空気室が膨らみます(空気室が外側に引っ張られる)。空気質が膨らむことで取り付けてある接点が閉じ『スイッチON』状態になり感知器が作動することになります。

気象で誤作動を起こす感知器は基本的に『リーク孔』が詰まっている確率が高く即刻交換が必要になります。台風や強めの雨で誤作動が起こる場合は差動式熱感知器が原因であることが多いのです。

誤作動後の対応

- 気象条件で誤作動が起こる場合は差動式があやしい

- 交換することで発報しなくなる

ぶつけた【定温式熱感知器・差動式熱感知器】

熱感知器『定温式スポット型』

熱感知器『差動式スポット型』

熱系感知器の感熱部をぶつけてしまうと作動することがあります。ぶつけることで信号を送るための接点(スイッチ)が短絡し『スイッチON』状態となり火災信号を発します。このような形で作動した場合は感知器を交換するまで復旧できなくなる可能性があります。

| 感知器の種類 | 誤作動の状態 |

| 熱感知器『定温式・差動式』 | ぶつけると変形し作動する |

引っ越しなどで家具類の搬入時に何かの拍子で物がぶつかって発報したケースがありました。特にマンションの押し入れ中段に熱感知器が取付ていることがありますので十分にご注意ください。

また部屋の中でゴルフスイングをしているゴルフ狂の方も注意が必要です。

誤作動後の対応

- 感知器が変形すると復旧操作ができない可能性が高い

- 器具を交換すれば復旧できる

雨・水漏れ【受信機・総合盤・感知器すべて】

雨水により錆びている

雨・水漏れで火災報知設備が作動することがあります。機器類は電子部品のため雨水がかかることで配線・端子部分がショートし火災信号を発します。

水漏れの場合は天井に設置している火災感知器回路に水が入りこみショートすることで警報を発します。乾くまでは復旧できない可能性があります。

水によるショート以外にも発信機(押しボタン)の端子に水気をおびたホコリの塊がこびりついていることがあります。このような場合は誇りを除去し線をむき直し再接続すると直ることがありますのでチェックして見ることをおすすめします。

誤作動後の対応

- 水が乾けば受信機で復旧操作が可能になる

- 水漏れの改修・防水型の機器へ交換

エアコンからの距離が近い

感知器の距離がエアコンから近い場合は誤作動を起こすことがあります。ただ、このようなケースは非常にまれで消防法令ではエアコン吹き出し口と感知器の距離を「1.5m以上離隔させなければならない」と定めています。

居室の面積が狭くエアコンの吹き出し口から1.5メートルの距離を取れず、やむを得えなくエアコン付近に設置されていることがあります。エアコンの風がダイレクトに当たったり、風向きによっては感知器に影響を及ぼし誤作動を起こすことが考えられます。この状態で誤作動を起こす感知器は煙感知器、熱感知器(差動式スポット)であることが考えられます。

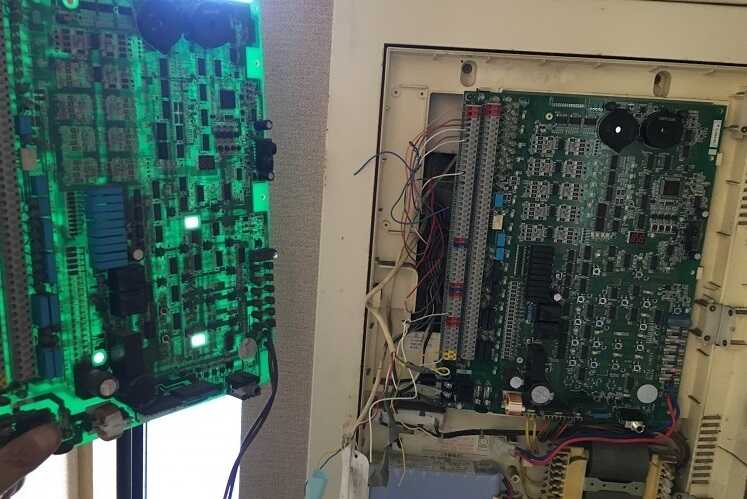

受信機劣化・基盤故障

基盤交換

火災受信機の劣化・基盤の故障で火災受信機が作動することがあります。湿度の高い場所に設置されていたり、風通しがよくホコリやチリなどが溜まりやすい場所では劣化速度が早くなる傾向があります。

高湿度・設置状況が芳しくない現場では基盤が結露したり内部のリレーが動かなくなることがあります。最近の火災受信機はチップで制御を行っているため、リレーが働かないというより、結露で基盤がショートして故障することが大半です。水気のある場所やホコリの溜りやすい風通しの良い場所に火災受信機を設置する場合は防水ボックスなどで保護した上設置することをお勧めいたします。

誤作動後の対応

- 受信機機能が停止したら全館で未警戒になる

- 火災受信機・基盤の交換をする

ネズミによる配線の損傷

ネズミが原因で火災報知機が作動することがあります。商業地域などの繁華街では至るところにネズミが住んでいます。なぜネズミがいると発報するのかというと、自動火災報知設備の警報回路を『ネズミがかじってしまう』ことがあるからです。ねずみが配線をかじることにより『電線間のプラスとマイナスがショート』し火災信号を発します。

警報用の配線は『1.2mm』か『0.9mm』を使用します。ネズミが多くいるエリアの場合、警報用配線の被覆をありえないくらい噛みちぎり、銅線がむき出しになることは珍しくありません。配線に損傷があると絶縁が悪くなるため新たに配線を引き換え復旧させるしかないでしょう。

ネズミがいる場所は独特の匂いがあります。同業者の方であればすぐ「ここにはネズミがいる」ということが分かることでしょう。誤作動調査で現場に行ってみるとこの『独特の匂い』がすることがよくあるります。

誤作動後の対応

- 配線を引き換える

- 改修時の配線は保護モールなどで露出工事にすればネズミもかじれない

施工不良やその他の誤作動原因

施工不良やその他の原因により誤作動をおこすことがあります。これらは多少レアケースですが、築年数が浅く頻繁にご作動をが起こる場合は施工不良の可能性が否定できません。施工した会社に問い合わせて調査してもらうことをおすすめいたします。

今まであったケースで誤作動が起こった上階で床にコア抜き貫通工事を行っていたときに火災ベルがなってしまいました。調べてみると床に埋まっていた金属管と内部に通してあった配線がなくなっていました。このようなケースは原因が特定しやすいのですぐに普及作業を行えます。

誤作動には必ず原因がある

弊社は今まで数え切れないくらい誤作動に関する原因特定や改修工事を行ってきました。自動火災報知設備の感知器は周囲の環境条件により劣化速度も異なります。劣化が進めば当然に誤作動を起こす確率も高くなります。

火災を伴わない発報が繰り返されると、原因がわからないのでシステムを制御する火災受信機の警報音を強制的に停止させることにつながります。実際にこのような現場は少なくありません。

もし本当に火災が発生したら、警報が鳴らず初動が遅れ人的、物的被害が拡大することになります。誤作動の放置は本来の消防設備の目的を無効化にするものです。

取り返しのつかない事態を防ぐためにも必ず原因を究明し早急に適切な処置が必要になります。

誤作動を防止するためにできること

火災受信機の裏側

蓄積式の受信機や感知器を使用する

自動火災報知設備には蓄積機能というものがあります。感知器が作動すると受信機に信号が送られてから即時に発報するのではなく、一旦信号出力をとどめておき、一定時間が経過した後警報を鳴らす機能です。

建物竣工当時からかリ一度もニューアルしたことがなく、かなり古い機種を使用し続けている場合は、蓄積機能の搭載がない受信機が設置されているかもしれません。火災受信機のラベルに蓄積の有無が書かれていると思いますので気になる方がいらっしゃいましたら確認してみてください。

非蓄積受信機が設置されている場合での対処法として「蓄積式の感知器」を設置し感知器の誤作動を防ぐという方法があります。※蓄積式の受信機には蓄積式の感知器を使用することはできません。

| できる組み合わせ | できない組み合わせ |

| 非蓄積受信機×非蓄積感知器 | 蓄積受信機×蓄積感知器 |

| 非蓄積受信機×蓄積感知器 | |

| 蓄積受信機×非蓄積感知器 |

消防設備には型式失効というある一定の期限を経過した消防設備機器を使用することはできないという決まりがあります。この決まりは不特定多数が使用することができる用途(劇場、遊技場、飲食店、物販店舗、病院、福祉施設など)で適用されます。

一方、不特定多数の人が使用できない用途(マンション、図書館、学校、工場、倉庫など)では型式失効制度が適用されません。長年使っても壊れていなければそのまま使い続けることができるので40年以上経過した設備が設置されているケースもよくあります。

定期的に点検を行い良いタイミングで交換する

感知器の不具合は6ヶ月に1度実施される消防設備法定点検時に判明します。調子の悪い感知器は反応速度が早かったり、遅かったりします。このような感知器は誤作動を起こす可能性があります。

感知器はある一定の期間を経過したら交換することをおすすめしております。時期については自動火災報知設備等・消防設備の耐用年数・リニューアル工事の目安をご参照ください。

自動火災報知設備の各機器は日本火災報知器工業会による「おおよその耐用年数」が設定されています。

- 火災受信機15年(電子機器多用していない 20年)

- 煙感知器 10年

- 熱感知器(半導体式) 10年

- 熱感知器 15年

- 発信機 20年

- 地区音響装置(ベル) 20年

この交換時期は義務ではなくあくまでも目安ですが、この期間内に交換を行えば誤作動の確率を下げられ消防車の出動や夜間早朝の住人対応の心配を取り除けることでしょう。

まとめ

- 火災感知器は誤作動を起こすことがある

- 誤作動には必ず原因がある

- 経年劣化で誤作動を起こすことがある

- 台風や気象状況で誤作動を起こすことがある

- ぶつけると誤作動を起こすことがある

- 雨・水漏れで誤作動を起こすことがある

- エアコンからの距離が近いと誤作動を起こすことがある

- 火災受信機の劣化で誤作動を起こすことがある

- ねずみのライフワークで誤作動を起こすことがある

- 施工不良での誤作動もありえる

- 蓄積式の受信機や感知器を使用し誤作動を防ぐ

- 定期的に良いタイミングで交換する

まだ他にもありますが誤作動のほとんどがこのようなケースです。

参考:消防法施行規則