排煙設備は建物内の煙を屋外に排出させるための設備で、自然排煙と機械排煙があります。設置基準は建築基準法と消防法の2通りあり、どちらの基準にも適合させる必要があります。建築基準法では人々が安全に避難できるようにすること、消防法では安全な消火活動を可能にすることを目的としています。

参考記事:排煙設備の設置基準(消防法)

今回のミッションとアウトライン

- 既存のワイヤーを撤去

- 新規ワイヤーを引き換える

- オペレーターの設置

- 調整試験

- 設置完了

今回のミッションは自然排煙のオペレーターの設置です。もともとあった既存のオペレーターが壁で埋まってしたので新しく取り付けることになりました。もともと既存の設置があるため一旦すべて撤去しワイヤーを新しく引き換えていから新しいオペレーターを設置していきます。

既存のワイヤーを撤去・引き換え

右側グレーのアウターワイヤが既存のもので黒いものが今回新規に取り付けたものであります。旧ワイヤーは原状回復工事で使用する可能性があるため再使用できるようにそのまま使える状態にしておきました。

参考記事:原状回復工事と消防設備の撤去・処置

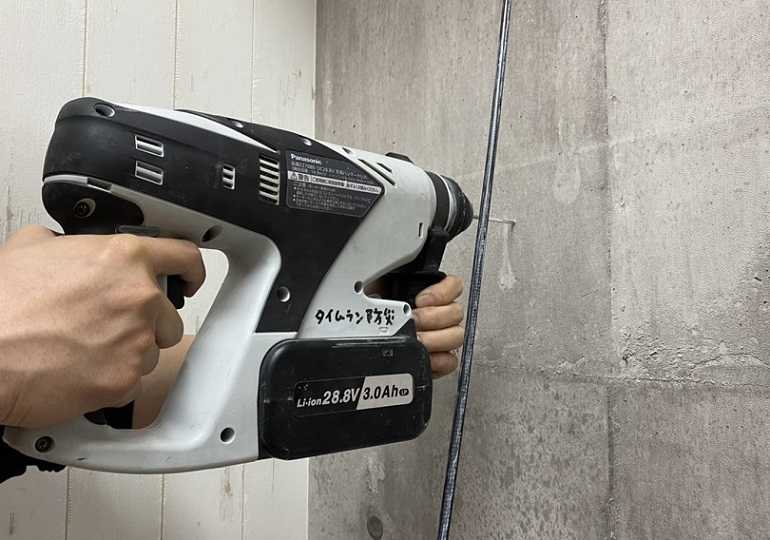

新規にワイヤーを設置する際の注意事項としては、角度が付きすぎてしまうとインナーワイヤーが引っかかりうまく排煙窓が展開しなくなります。なのでできるだけ大きくまわし、カーブを少なくすることが必要になります。

※鈴鹿サーキットの最終コーナーのシケインみたいになってしまうと引っ掛かり確定です。西ストレート直前のスプーンコーナーをイメージするとよいでしょう。

ワイヤーはサドルでシッカリと固定します。緩みなく、ワイヤーが潰れないようにキレイに施工します。

オペレーターの設置

ワイヤーが引けたら次にオペレーターを設置していきます。オペレーターは重量がそこそこあり、排煙窓の復旧のためにレバーをグルグル回転させる必要があるためガッチリと固定します。

既存物件で取り付ける場所が石膏ボードしかないよという場合でも取り付けることは可能ですが、できるだけコンクリートなどのガッチリとめられる構造が望ましいです。

オペレーターの設置が終わったらワイヤーを設置する作業に入ります。ワイヤーは六角レンチやプラスドライバーで固定します。この力加減がとても重要で、シッカリ固定しないとワイヤーがスルッと抜けてしまうことがあります。抜けてしまった場合、排煙窓が勝手に開いてしまって復旧できなくなってしまいます。また強く締めすぎてもネジがバカになって固定ができなくなってしまいます。

調整試験

カバーとレバーを取り付けて完成しました。次に調整試験を行います。グルグルとワイヤを巻ききり、押し釦を押します。そうすると排煙窓が自動的に開きだし特定の場所でストップします。復旧するためにレバーを時計回りにグルグル巻きます。異常がなければ作業は終了です。

自然排煙の場合、調整試験でつまずくことが多いのですが、基本アウターワイヤがうまく引ければオペレーター側の問題ということはありません。

排煙窓側で悪さしている場合

- 窓やストッパーが引っかかって開きにくくなってる

- ワイヤーガイド用の滑車が摩耗して動かない

- 窓を強制的に開かせるダンパーがヘタってる

などなどあります。このような場合はサッシ屋さんに修理をお願いするということになります。自然排煙はいろいろなタイプがあり、オペレーター交換で直らない場合もあるので注意が必要です。

まとめ

- ワイヤーのカーブは少なく緩やかに

- オペレーターはシッカリガッチリ固定

- ワイヤーの固定は抜けないように慎重に