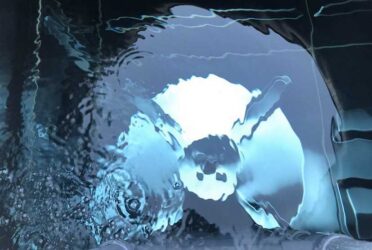

スプリンクラー工事をやってみた!!バキュームからヘッド装着まで

消防設備の安心を支える情報を

お届けします。

スプリンクラー工事をやってみた!!バキュームからヘッド装着まで

防火対象物点検をする際に事前に用意していただく書類・資料について

自動試験機能付の自動火災報知設備・設置工事をしてきました

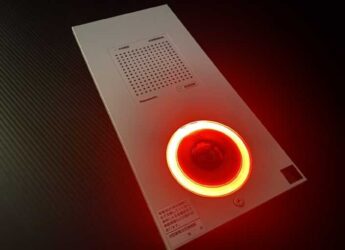

火災報知設備・消火栓の表示灯が点灯しない【ランプ不良の原因について】

光電式2種と3種が一体化した火災感知器について【2信号式煙感知器】

消火栓ホース交換 or 耐圧試験どちらが得か??【管理人は交換をお勧めします】

フラット型表示灯の非常警報が発売されました【新設・リニューアルに最適な商品】

自動火災報知設備と非常警報設備の関係【設備の違いについて説明します】

非常警報設備を交換してみた!警報装置とリニューアル用のアダプタについて