特小自火報は一般自火報の1/3のコストで設置できることにスポットを当てつつ、どのような用途で使用できるか、システムの運用方法について書いていきます。

特小自火報は特定一階段でも使用できる無線式感知器

特定小規模施設用の自動火災報知設備が使えると格段に費用を抑えることができます。この火災報知器は民泊や福祉施設で多く使用されています。また2024年の省令改正により使用できる用途が大幅に増え、今までは有線式の自火報が必要だった物件でも設置が認められるようになりました。この法令改正により使用できる用途の中には特定一階段等防火対象物も含まれています。

自動火災報知設備の設置基準は、原則『用途』『面積』で決まります。その中でも、火災の危険性があり、被害が甚大になることが想定される種類の用途から厳しい基準が適用されることになります。

例えば民泊などのホテル用途、避難が困難な方を収容する病院や福祉施設、航空機などの格納庫では面積にかかわらず自火報の設置が義務付けられています。その面積が100㎡でも義務になります。

今まではこのような小規模の場所でも有線式(無線式もある)自動火災報知設備が必要でしたが、技術的に製品の性能が向上していることにより簡易的な無線式の特定小規模施設用感知器が登場し設置が可能となりました。

特定小規模施設用自動火災報知設備は「特定小規模施設」であれば使用することが認められています。今回は特定小規模施設が使用できるパターンを紹介したいと思います。

特定小規模施設の定義と根拠条文(省令2条1項)

特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

特定小規模施設の用語の定義については「定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令2条1項」に記載されています。この条文を簡単に書くと「火災が発生したら人命被害が大きくなる用途で床面積or延べ面積が300㎡未満になるものが特定小規模施設です」になります。

以下の用途で床面積または延べ面積が300㎡未満のもの

- カラオケボックス・個室ビデオなどの個室サービス【2項ニ】

- 旅館・ホテル【5項イ】

- 避難のために介助が必要になる病院・有床診療所・助産所【6項イ】

- 老人短期入所施設【6項ロ】

- 航空機格納庫

- 文化財

- 老人デイサービス・厚生施設・保育所で入居、宿泊させるもの【6項ハ】

- 蒸気浴場(200㎡以上)

- 特定一階段防火対象物

- 地下街で特定の用途が入居する場合

- 無窓階で指定された用途が入居する場合(床面積の合計が100㎡以上)

- 地下or2階以上の駐車場(床面積200㎡以上)

上の表の用途で床面積or延べ面積が300㎡未満であれば特定小規模施設に該当します。該当すれば通常の自動火災報知設備に替えて特定小規模用自動火災報知設備が使えるようになります。

法令条文を下に記載いたしますのでご確認ください。

上に紹介したものは「2条1項1号イ」の部分になります。ロの条文は少しややこしいので省略しますが簡単に説明すると「いろいろな用途が入居する複合用途の建物で2条1項1号イの部分が入居する場合」について書かれています。とりあえずは2条1項1号イだけ見ていればよいかと思います。

特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令2条1項

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 特定小規模施設 次に掲げる防火対象物又はその部分をいう。

イ 令第二十一条第一項(第三号から第六号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、延べ面積又は床面積が三百平方メートル未満のもの

ロ 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの(延べ面積が三百平方メートル以上のものにあっては、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第七号及び第八号に掲げる防火対象物を除く。)であって、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分(同項第五号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる防火対象物の部分を除く。)及び規則第二十三条第四項第一号ヘに掲げる部分以外の部分が存しないものに限る。)

(1) 令別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物

(2) 令別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

(3) 令別表第一(九)項イに掲げる防火対象物(延べ面積が二百平方メートル以上のものに限る。)

(4) 令別表第一(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル以上のもの

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、令別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車する全ての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上三百平方メートル未満のもの

ハ ロに掲げる防火対象物以外の令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項イ及びロに掲げる用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、(五)項イに掲げる用途に供される部分の床面積が三百平方メートル未満のものに限る。)のうち、延べ面積が三百平方メートル以上五百平方メートル未満のもの

特小自火報の設置工事が安くなる理由

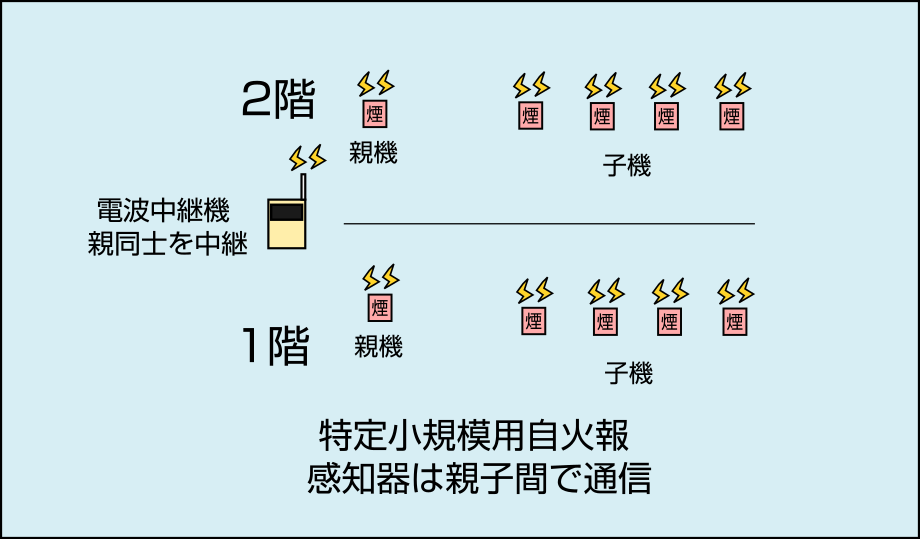

特定小規模施設用自動火災報知設備は火災感知器の中に煙や熱のセンサーと音響で知らせる警報装置が内蔵されています。感知器は相互で無線通信をしており火災を感知した感知器から他に設置された感知器に信号を発します。信号を受信した感知器が一斉に警報を鳴動させるシステムになっています。

特小システムは感知器を天井や壁に設置するだけで自動火災報知設備として成立するので一般的な自動火災報知設備の施工をする場合と比較すると比べ物にならないほど少ない工数で工事が完了します。特小感知器の価格は定価で16,500円で一般型自動火災報知設備とさほど違いはありませんが、一般型設備では押しボタン、ゴングベル、表示灯などの機器類の設置が必要になるため設置にかかるコストが大きく異なってきます。

特定小規模施設用自動火災報知設備ではこのような装置は不要となる

例えばシンプルな構造の地上3階建ての鉄骨事務所ビルに自火報の新規設置工事をする場合通常100~150万円ほどかかります。それを特定小規模施設用3分の1程で完成できます。もう一つ特定小規模施設用が凄いのが無資格者でも設置工事が可能であるということです。それは次に記載いたします。

資格がなくても施工ができる

特定小規模施設用自動火災報知設備の設置に消防設備士などの国家資格は必要ありません。ご自身で火災感知器を購入し設置することができます。感知器の設置基準を調べたり管轄の消防署に関連する書類を提出したり完了検査を受ける必要がありますが自力で設置することができれば実質感知器代のみで完結できます。

ただし1つだけ条件があります。それは中継機を使わないものに限るということです。感知器は親機と子機の関係で成立しています。パナソニック製品を例に上げると親機1台に対して子機14台まで設置できます。合計で15台まで設置が可能になります。

中継機を使ったシステムの例

15台以上設置する場合は中継機を設けまた別のグループを作ります。別グループ同士を連動させるには専用の中継機が必要になります。このようなシステムで運営する場合は消防設備士甲種4類の資格者による施工が必要になります。※パナソニック社の中継機は2025/9月発売

業者に依頼するメリット

中継機を使用しなければ資格は不要になりますが業者に頼むメリットについても触れてみます。

まず時間的なメリットです。感知器には細かい設置基準があります。調べればわかることですがまずその時間を短縮できます。次に申請書や設置後の届出書類の作成届出です。これも様式や書き方を調べるのにかなりの時間がかかると思われます。

次に関係法令や手続き関連です。消防設備は設置後についても法定点検が必要になり消防署への点検結果の届出が義務付けられています。消防署から通知が来た場合で業者に委託することを想定すると設置から業者に依頼することも良いのかもしれません。

火災感知器と電池について

左:親機 中:感知器裏と電池 右:子機(パナソニック社製)

電池について

特小自火報は内蔵されている専用のリチウムバッテリーにより動きます。バッテリー寿命は使用したときから10年(旧式のものは使用から6年)とされています。バッテリー残量がなくなると火災感知器からエラー音声が流れます。バッテリー単体で購入することができるので交換すれば再度使用することができます。

一般社団法人日本火災報知機工業会によると火災感知器の交換推奨のタイミングが10年とされています。この10年は消防法令によって決められているものではなく、あくまでも、予期せぬ故障のために備えて交換を推奨するものです。10年経ったらバッテリー交換でも良いですが器具の交換をおすすめいたします。経験上バッテリー交換でも良い状況もありますができるなら交換をお願いいたします。

電波通信エラーについて

特小感知器の親機と子機は互いにペアリングをすることによりグループをつくり無線通信を行います。もしペアリングをしている感知器のどれか1台でも通信が途切れると感知器からエラー音声が流れます。過去にあった話で、弊社が感知器設置工事を請負い消防検査まで完了した物件がありました。

後日クライアントから火災感知器からエラー警報が鳴っている旨の連絡があり現場で調査をすると1台感知器が消えていました。どうやら関係者が何らかの理由で持ち去ったことがわかりました。1台感知器が消えたことで通信が途絶えエラーに至りました。特小感知器はこのようなことも想定して設計されています。

定期的な点検の大切さ

法定点検は6ヶ月に1度実施し1年に1度消防署に報告書を届ける義務があります。この点検とは別に数ヶ月に1度簡易的なチェックを行うことをおすすめしております。

特定小規模施設用感知器は感知器の表面にテストボタンが設置されています。このボタンを押すとペアリングされている感知器のすべてが連動して作動します。その時にしっかりとずべての感知器が反応しているかを確認してください。

真ん中下の丸い部分がテストボタン件音響停止ボタン

特定小規模施設用自火報は火災が発生した場合の被害が大きくなる用途で小規模の物件に取り付けられる生命を守る要です。気がついたときで構いませんのボタンを押してみてください。

感知器在庫あります!法令遵守、弊社特有のサービスについて

特定小規模施設用自火報の設置工事を請け負っております。

おかげさまで特小に関する民泊や福祉施設の消防検査クリア件数が3桁を超え、感知器設置個数も1,000個超えを達成しました。無線式感知器を知り尽くした弊社が特例申請から検査済証取得までサポートいたします。

またタイムラン防災では行政書士事務所を併設している関係で行政書士法に則り合法的に官庁手続書類の作成代行が可能となっています。コンプライアンスを重視されているお客様に沿ったサーピスをご提供いたします。書類作成業務のみのご依頼は別途お問い合わせください。