根拠となる法令条文について

まず初めに感知器を設置する場所について書かれている根拠条文は消防法施行規則台23条4項になります。条文には「感知器は次に掲げる部分以外の部分で点検その他の維持管理ができる場所に設けること。」と書かれています。

次に消防法施行規則23条4項1号ハを見てみると「天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇・五メートル未満の場所」と書かれています。この条文をかけ合わせると次のようになります。

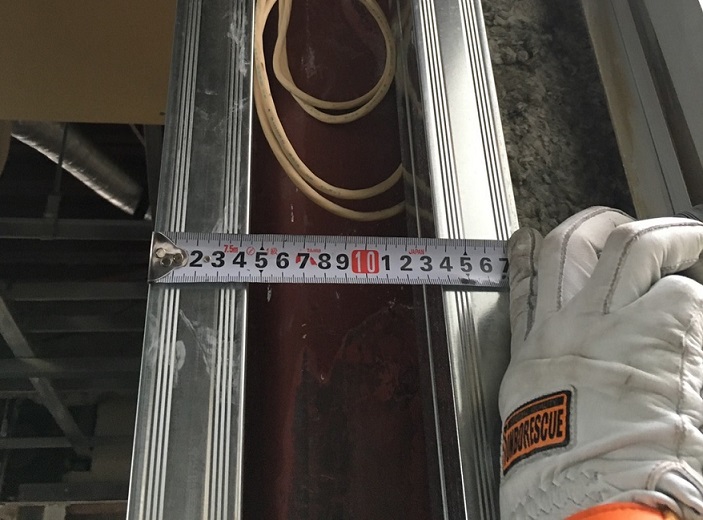

天井裏で上階の床との距離が0.5m以上あるときは感知器を設ける。

天井裏のふところが50センチ以上あれば火災感知器を設置する必要があることがわかりました。引用条文を下に記します。

消防法施行規則第23条4項1号

4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。

一 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。

消防法施行規則第23条4項4号ハ

ハ 天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇・五メートル未満の場所

では上記条文に該当する場合にすべて必要になるかといえばNOです。耐火構造の天井裏はふところが50センチメートル以上ある場合でも火災感知器は不要となっています。その根拠となる条文が消防法施行令第21条2項3号です。この引用条文を下に記します。

消防法施行令第21条2項3号

自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、特定主要構造部を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。

消防法施行令では特定主要構造部は耐火構造であれば火災感知器を設けなくて良いと言っています。法令の序列的には施行令→施行規則となっていますが、わかりやすくするために下位の命令から順番に記載しました。

余談ですが主要構造部という名称が令和6年4月1日から特定主要構造部にかわりました。

天井裏に感知器を設けるときには点検口の設置が必要になる

天井裏に火災感知器を設けても塞いでしまったら点検ができなくなります。消防施行規則23条4項1号に「感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。」と記載されています。点検や維持管理ができる場所に設置することも法令により決められているので、故障したときに交換工事ができるような構造が求められます。

・天井のふところが50センチメートル以上ある場合は設置

・点検や工事ができるように点検口を設ける

天井裏に感知器を設置しよう

前半に書いてきたことが法令の根拠となり耐火構造である場合は感知器を設置しなくても問題ありません。耐火構造は簡単に言うと鉄筋コンクリート造、耐火被覆をしている鉄骨、耐火構造の木造建築物があります。このような構造であれば天井裏の感知器は不要になります。

耐火被覆がない鉄骨造(登記で準耐火となっている場合)や耐火構造でない木造の場合で天井高が50センチメートル以上ある場合は天井裏に火災感知器の設置が必要です。

感知器が警戒できる面積は通常より小さくなる

天井裏に火災感知器を設置する場合は通常設置よりも警戒できる面積が少なくなります。火災感知器には設置する天井高さごとに感知可能面積が設けられています。この面積は耐火、非耐火によって異なり状況により適切に配置する必要があります。

火災感知器が感知できる基準面積を下に記します。

| 種別 | 4m未満の高さに設置する場合 | 耐火構造 | 耐火以外 |

| 熱感知器 | 差動式スポット型 2種 | 70㎡ | 40㎡ |

| 熱感知器 | 定温式スポット型 特種 | 70㎡ | 40㎡ |

| 熱感知器 | 定温式スポット型 1種 | 60㎡ | 30㎡ |

| 煙感知器 | 光電式スポット型 2種 | 150㎡ | 150㎡ |

熱感知器では基準面積が大幅に減ってしまうため設置する数が増えてしまいます。そのようなときは煙感知器を使用することで感知器の設置個数を減らすことができます。

鉄骨造建築物は耐火構造とは限らない

鉄骨造は一般的には準耐火構造となり耐火構造ではありません。鉄骨は熱に弱く耐火構造に求められる基準をクリアするためには耐火被覆などで覆いその要件を満たさなければなりません。耐火構造でない場合で天井裏のフトコロが50cm以上あれば火災感知器が必要になります。

梁や柱に耐火被覆などで覆い一定条件の耐火性能が認められるような物件は耐火建築物として扱われます。耐火構造には天井裏感知器は不要になるので感知器を設置する必要がありません。

耐火構造か否かについては図面や登記簿を確認していただくと良いかと思います。※画像の耐火被覆はアスベストではありません

耐火被覆がない場合は鉄骨がむき出しになっています。このような場合は天井裏に感知器を設ける必要が出てきます。

天井裏の感知器は点検ができるようにする

天井裏に感知器を設けたら定期点検などメンテナンスの必要があります。容易に作業ができることも法令で定められてます。点検口がないと感知器誤作動を起こり調査ができず非常に面倒なことになります。感知器を設置したら必ず点検口をつけましょう。

まとめ

- 天井裏の感知器が必要になる場合がある

- 耐火構造では不要

- 耐火構造以外で天井裏の高さが500mm以上ある場合は必要

- 感知器の感知面積が小さくなる(耐火構造以外の基準を適用)

- 鉄骨造でも耐火構造となる場合がある

- 天井裏の感知器は点検口を設け、メンテナンスを容易にする必要がある