自動火災報知設備が必要な建物では原則、各区画に火災感知器を設置する決まりになっています。店舗階層や事務所の区画割りを変更する場合は火災感知器の増設が必要になります。

例外的に間仕切り壁を設置してもその壁の上部に開口があり、一定の条件に合致している場合は感知器を省略できる場合があります。

今回の記事は、東京消防庁が実際に竣工検査や査察時の判定に使用している「予防事務審査、検査基準」を根拠に、その運用について記事にしていきます。

※東京消防庁管轄外の地域では基準が異なる場合があるので消防署と打ち合わせが必須になります。

感知器設置に関する法令条文

感知器の設置基準は消防法施行規則第23条4項に記載があります。下に条文を引用しますが、ここに記載されている場所以外に感知器を設置します。条文の書き方が少しややこしいので注意してご確認ください。

通常我々が生活する上で条文に書かれている場所はそう多くないため、基本的にほとんどの区画に感知器を設置することになります。

4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。

一 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。イ 感知器(炎感知器(火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号(ホを除く。)において同じ。)の取付け面(感知器を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二十メートル以上である場所

ロ 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発生を有効に感知することができないもの

ハ 天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇・五メートル未満の場所

ニ 煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器にあつては、イからハまでに掲げる場所のほか、次に掲げる場所

(イ) じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所

(ロ) 腐食性ガスが発生するおそれのある場所

(ハ) 厨ちゆう房その他正常時において煙が滞留する場所

(ニ) 著しく高温となる場所

(ホ) 排気ガスが多量に滞留する場所

(ヘ) 煙が多量に流入するおそれのある場所

(ト) 結露が発生する場所

(チ) (イ)から(ト)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所

ホ 炎感知器にあつては、ハに掲げる場所のほか、次に掲げる場所

(イ) ニ(ロ)から(ニ)まで、(ヘ)及び(ト)に掲げる場所

(ロ) 水蒸気が多量に滞留する場所

(ハ) 火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所

(ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所

ヘ 小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物を除く。)の部分(同項第五号及び第十一号から第十五号までに掲げる防火対象物の部分を除く。)のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第一各項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項((十三)項ロ及び(十六)項から(二十)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供される部分であつて当該用途に供される部分の床面積(その用途に供される部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである場合にあつては、当該用途に供される部分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)が五百平方メートル未満(同表(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分にあつては、千平方メートル未満)であるもの

(イ) 令別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物

(ロ) 令別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

原則、感知器は間仕切区画ごとに設置する

火災感知器は、原則として間仕切りごとに設置します。

これは、自動火災報知設備が建物内での火災発生をできる限り早期に検知し、迅速に警報を発することを目的としているためです。

火災の早期発見は、避難行動の開始を早め、人命の安全確保と財産被害の最小化に直結します。そのため、感知器の設置位置や方式については、消防法令により明確に定められており適切に配置する必要があります。

この制度は、火災をいち早く感知し、警報を通じて国民の生命と財産を保護するための重要な仕組みとして位置づけられています。

有効な感知区域として認められれば感知器は省略できる

感知器が有効に火災を感知することができる部分のことを「感知区域」といいます。もし間仕切り壁を設置しても壁の上部に一定条件の開口があれば、一つの感知区域とみなし感知器の増設を不要とすることができます。

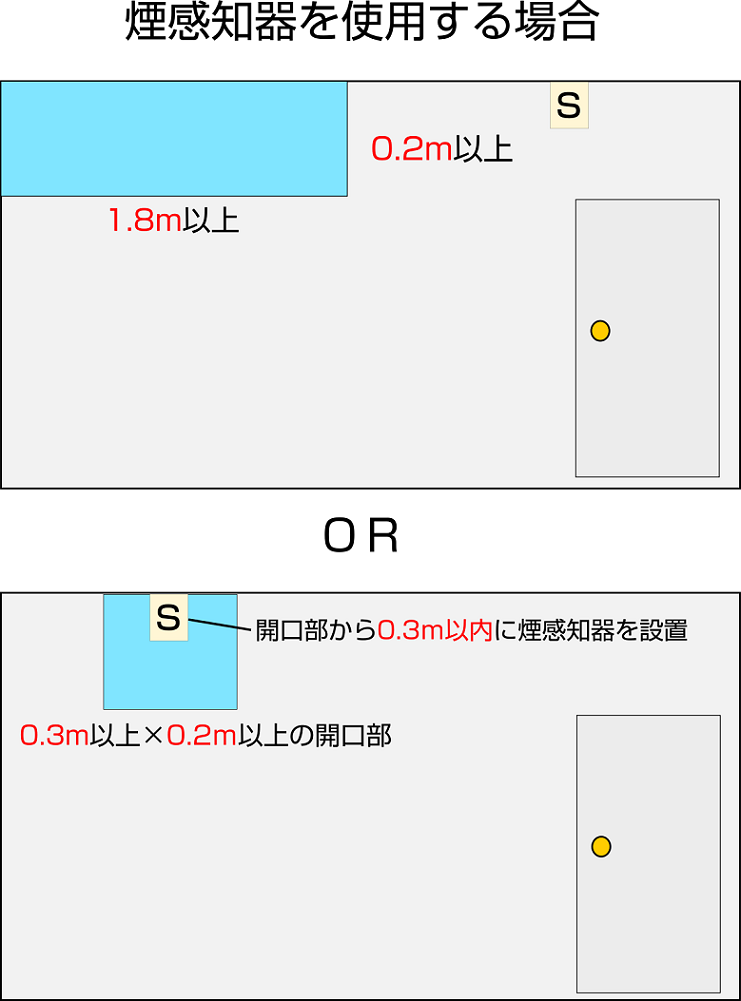

煙感知器

・高さ0.2m 幅1.8m以上の開口部を空ける

・間仕切り上部に0.3m以上✕0.2m以上の開口部を空け、その開口部から0.3m以内に煙感知器を取り付ける

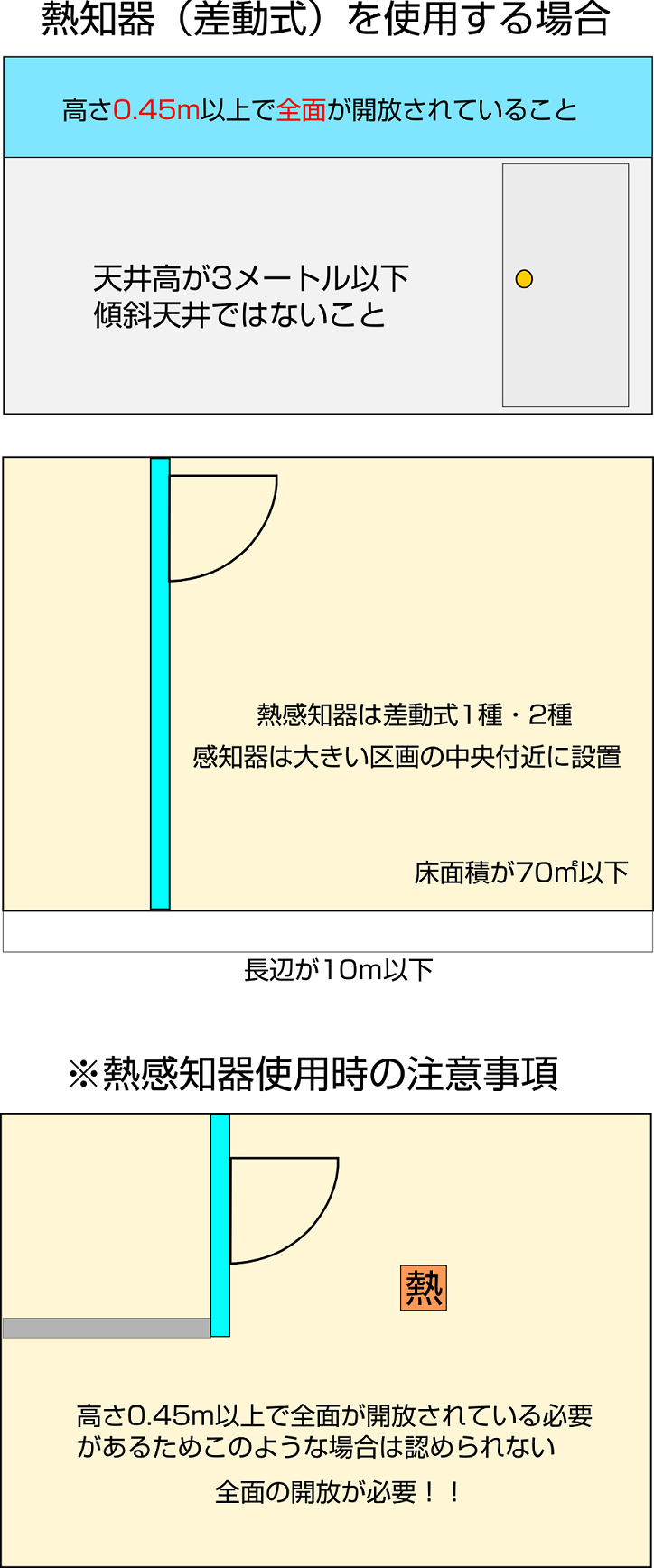

熱感知器

次の条件がすべて当てはまること

・床面積70㎡以下で長辺が10m以下

・感知器取付面の高さが3m以下で傾斜天井など特殊形状ではないこと

・間仕切りの全面上部に高さ0.45m以上の開口があること

・感知器は差動式の1種または2種を使用すること

・広い方の区画に感知器を設置し、その中央付近に設置すること

このように間仕切り壁を設置することができれば、感知器の増設は不要になります。

壁間仕切り設置後の注意点

感知器の増設が不要となれば、消防設備業者を手配し、工事および届出をする必要はなくなります。しかしながら、内装の変更を行った場合は法令の規定により「防火対象物使用開始届」を届け出る必要があります。東京の場合は工事着手の7日前に「工事計画届」の設置も必要になります。

消防の火災予防事務では、消防設備が法令通り設置されていること加え、内装などの建築施工法の適法性を審査します。内装の場合、間仕切りに使用した内装素材によっては法令違反となることも考えられます。工事を行うときはあらかじめ管轄消防署に相談に行かれることをおすすめいたします。

消防法令以外でも建築基準法令に接触する場合があります。

よくあるのが、排煙設備を免除するために不燃の内装材料を使用していたにも関わらず、不燃ではない材料を用いたため排煙免除要件が崩れてしまう場合です。

このようなことが起こらないようしっかり現場調査を行い監督官庁と打ち合わせの上、内装施工することが大切です。

まとめと根拠資料

・壁上部に開口部があれば感知器設置を免除できる場合がある

・煙感知器と熱感知器では要件が異なる

・間仕切の施工は他の免除要件を崩してしまうことがある

・東京の審査基準のため他消防本部での運用ではご注意ください

根拠資料:予防事務審査、検査基準