特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準を解説【省令改正】

2024.07.26

特定小規模省令条文

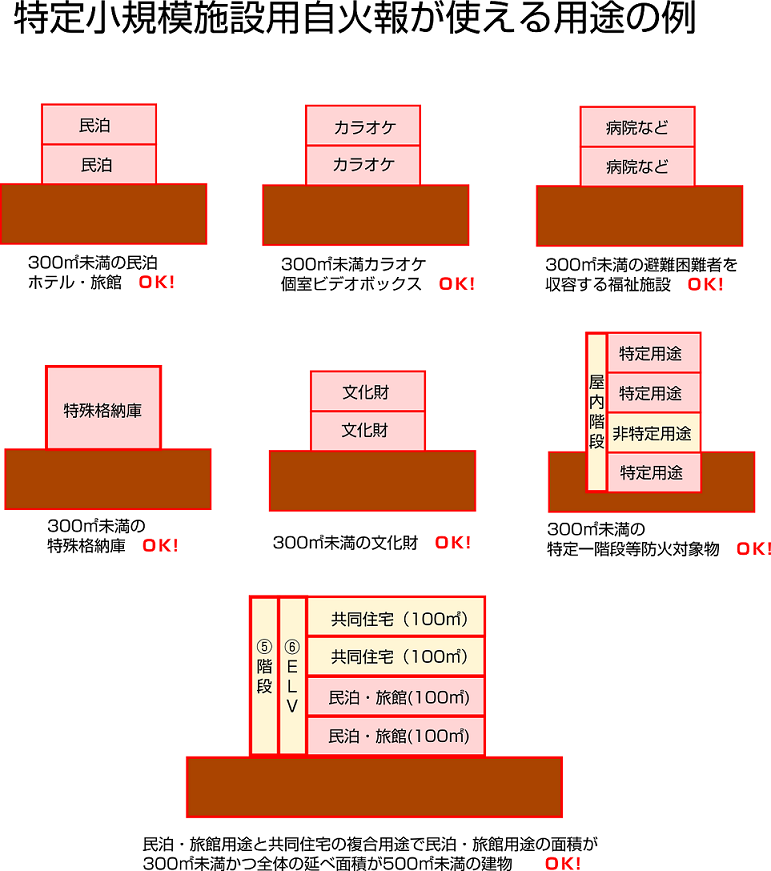

特定小規模施設用自火報が使える用途の例

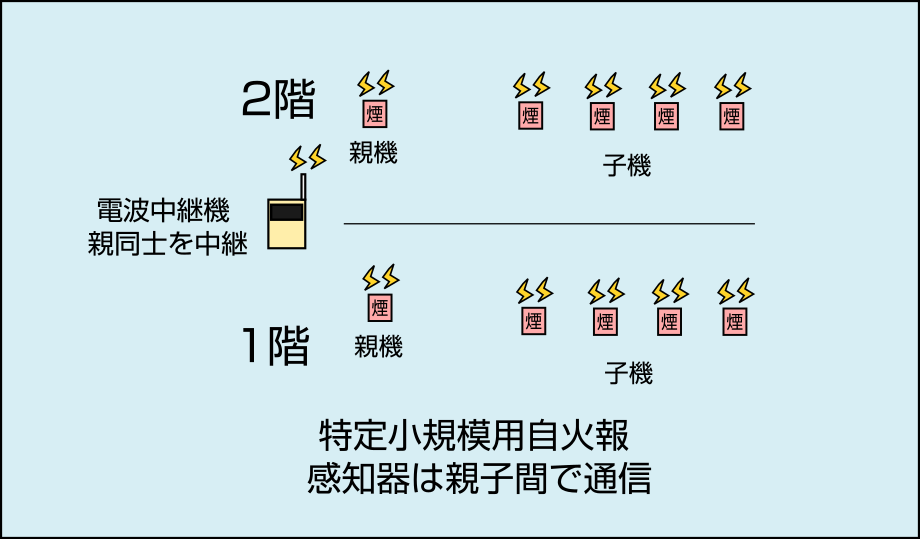

特定小規模施設と無線感知器システム概要

特定小規模施設を簡単に説明すると火災報知設備が必ず必要になる用途が防火対象物に入っているときでその床面積や延べ面積が300㎡未満の場合です。必ず自動火災報知設備が必要になる用途は火災による被害が甚大となることが想定される用途で、カラオケ、個室ビデオ、民泊、旅館やホテル。歩行困難者を収容する病院や福祉施設、格納庫、文化財です。

これらの用途では面積に関係なく自動火災報知設備の設置が義務になります。通常自動火災報知設備を設置すると火災を感知する火災感知器以外に手動押しボタン、音響ベルやサイレン、これらを制御するための火災受信機と各々の機器を接続するための配線工事が必要になります。

特小自火報では火災受信機と総合盤は不要

面積に関係なく設置義務になると小規模物件でもそれなりに大掛かりな工事が必要になってしまいます。そこで特定小規模施設という概念が生まれ小規模物件では大掛かりな設備に代えて無線式で簡易的な特定小規模施設施設用自動火災報知設備が誕生しました。

この機器はバッテリーを電源とする無線通信機能を搭載した火災感知器で内部には音声警報を発することができるスピーカーが内蔵されています。1つの感知器が作動すると他の感知器に無線信号を飛ばし同時に連動して火災警報を鳴らすことができます。この装置は感知器のみシステムを構成しているため設置工事は感知器を取り付ければ完了します。非常に簡単に設置することができます。

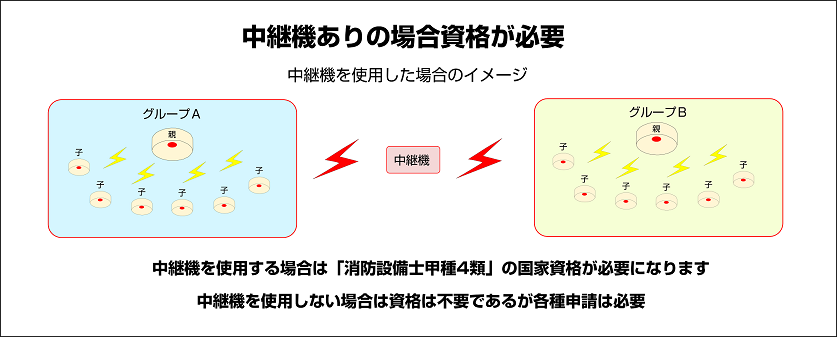

中継機を使った特定小規模施設用自動火災報知設備の例(消防設備士甲種4類が必要)

この感知器の最大のポイントは資格がなくても設置工事をすることができる点です。感知器は親機と子機の関係で成り立っており、親機に対して子機を14から15台接続することができます。これを1グループのとしてシステムを構成します。更に増設が必要なときは中継機を使うことでグループを増やすことが可能になります。

左:親機 中:感知器裏と電池 右:子機

1点注意が必要必要なのが中継機を使う場合は消防設備士甲種4類の国家資格が必要になります。間仕切りが多く数が大きくなるときは注意が必要です。また間仕切りが多くなると電波の通りが悪くなり通信エラー警報を発することがあります。状況に注意しながら確実に設置することが求められます。

特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令2条1項イを読み解く

2024年7月23日に「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令」が公布、施行されました。

また「特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」も公布、施行されたことにより特定小規模施設の定義の範囲が大幅に広がり特定小規模施設用自動火災報知の設置条件が大きく緩和されました。

これらにより「特定小規模施設」かつ「技術上の規格」が要件を満たしている自動火災報知設備であれば無線式の自動火災報知設備(特定小規模施設用)を設置することが可能となります。

参考記事:省令改正の省令とは?法令の構造について

改正条文について(特定小規模施設の定義)

第二条

特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令2条1項、2条1項1号イ

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 特定小規模施設 次に掲げる防火対象物又はその部分をいう。

イ 令第二十一条第一項(第三号から第六号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、延べ面積又は床面積が三百平方メートル未満のもの

令第二十一条一項

自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

三 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のものイ 別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)及びニ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。)

四 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの

五 別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの

六 別表第一(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの八 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

八 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの十一 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの十二 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの

十四 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階

E-GOV:消防法施行令21条1項

十五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が五百平方メートル以上のもの

この条文を見てもよくわからないと思うので下にまとめます。

劇場、集会場、ナイトクラブ等、飲食店、物販、無床診療所、無床助産所(、特定複合用途、地下街等、保育園等

・延べ面積500㎡以上で下記のもの

共同住宅、学校、図書館、浴場、駅や空港(乗り降り目的のみの場合)、工場、駐車場、倉庫

・地下街等の類で500㎡以上で下の施設(300㎡以上)が入るもの

劇場、集会場、遊技場、ナイトクラブ等、飲食店、物販、ホテル類、福祉施設関係、蒸気浴場

・神社、教会関連、事務所、美容室、リラクゼーション、フィットネスジム関係で延べ面積が1,000㎡以上

・指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

・地階、無窓階、3階以上の階で床面積が300㎡以上のもの

・道路として使用される部分で床面積が【屋上部分:600㎡】【それ以外:400㎡】以上のもの

・11階以上の階

・通信機器室で床面積が500㎡以上のもの

上記以外の部分でかつ、延面積または床面積が300㎡未満の防火対象物は「特定小規模施設用の無線式感知器」が使用できるということになります。

延べ面積300㎡未満の特定一階段等防火対象物でも使用可能

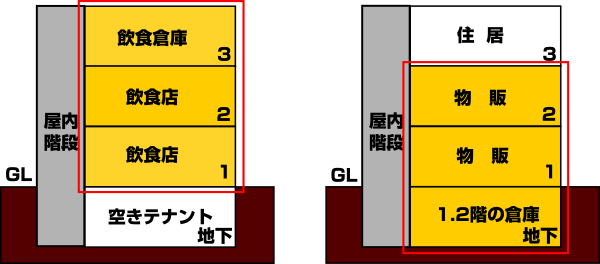

特定一階段等防火対象物の例

特定一階段等防火対象物を簡単に説明すると「地下or3階以上に不特定多数を収容する「特定用途」が入居 + 屋内階段が1系統のもの」を指します。

特定一階段等防火対象物に該当すると面積に関係なく自動火災報知設備の設置が義務となります。どんなに小さい建物でも設備の設置が必要になります。

今回の改正により有線式の自動火災報知設備に替え「特定小規模用自動火災報知」が使用することが可能となります。

特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令2条1項、2条1項1号イの規定から特定一階段等防火対象物(消防法施行令21条1項7号)が除外されていないため延面積が300㎡未満であれば特定小規模施設用の無線式感知器が使用できる

【消防法施行令21条1項7号条文(特定一階等防火対象物)】

防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの

この条文が「特定小規模施設」の定義から除外されていない

参考記事:特定一階段等防火対象物

特小自火報を設置するための資格について

特定小規模施設用自動火災報知機の設置には資格が必要ありません。内蔵電池で作動するため電気工事士の資格も不要です。どなたでも設置することができます。

グループの同士をつなぐ中継機

ただし中継機を使用する場合については「消防設備士甲種4類」の国家資格が必要になります。徳正寺下方は親機1台に対して子機14台まで設置することができます。合計15台まで可能です。さらに感知器を増設したいときは中継機を使ってもう1つの親子グループと接続させることができます。このようなときは資格が必要になります。

感知器の設置場所について

特定小規模施設用自動火災報知設備は次の場所に設置することとされています。

・倉庫、機械室、これらの類

・階段者、傾斜路、廊下及び通路、

・ エレベーターシャフト、リネンシュート、パイプダクト類 ※1

※1への設置は「カラオケ」「個室ビデオ」「民泊と共同住宅の複合用途で民泊の面積が300㎡未満で全体の延べ面積が500㎡未満の建物」「特定一階段等防火対象物」「警戒区域が2以上の防火対象物」となっています。

「民泊と共同住宅の複合用途で民泊の面積が300㎡未満で全体の延べ面積が500㎡未満の建物」は下記の図のような建物です。

民泊と共同住宅の複合用途で民泊の面積が300㎡未満で全体の延べ面積が500㎡未満の建物

この図の建物は民泊・旅館用途と共同住宅によって構成された複合用途(16イ)となっています。民泊、旅館部分が200㎡、共同住宅部分が200㎡で共用部を入れて全体の延べ面積が400㎡強ということになります。

今までの法令基準ではこのようなホテル用途(特定用途)が入居する複合用途ビルでは300㎡以上で自動火災報知設備の設置(特定小規模施設用ではない)が義務付けられていました。今回このような建物が特定小規模施設と定義され建物のエレベーターシャフト、リネンシュート、パイプダクト類には感知器の設置が必要になります。

隠れ優良民泊物件が見つかる可能性がある

民泊を運営したいが見つけた物件が3階以上の階にあるとします。この場合は前述した「特定一階段等防火対象物」に該当し建物全体に自動火災報知設備を設置することになります。新規に設備を設置するとそれなりに費用がかかります。

こうしたケースで民泊や旅館業の運営を断念された方が多くいらっしゃることでしょう。どんなに素晴らしい物件でも有線の自動火災報知設備を設置すると投資金額を回収できず断念することになります。

もし3階以上で空き物件がある場合で建物の延べ面積が300㎡未満であるときは特定小規模施設用自火報(無線式)が使用でき採算がとれる物件が見つかる可能性でてきました。

現行の特定小規模感知器は使用できない可能性があるので注意が必要

無線式感知器の問題点その1:使用できる器具

現行の特定小規模用自火報

下の条文は特定小規模施設用自動火災報知設備の構造についての条文です。条文の赤文字に「火災の発生を感知した場所を周知する音声」とあります。現行で特定小規模用の感知器を製造しているメーカーはパナソニック社と能美防災社の2社です。

音声により火災発生場所を設定できるのはパナソニック社製です。パナソニック社の感知器は感知器作動時に「1階で~」「2階で~」「階段で~」などの音声を設定できます。条文でいう「火災の発生を感知した場所を周知する音声」と合致します。

一方、能美防災社の製品は「1番」「2番」などの番号で音声警報を発します。番号を音声で読み上げるプログラムのため現状使用できる感知器はパナソニックの製品が該当すると思われます。

ハロにより火災信号を受信した場合に、確実に火災警報を発することができるものであること。この場合において、火災の発生した警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。第四十三条第一項第一号レにおいて同じ。)を特定することができるものにあっては、その火災警報が警報音並びに火災である旨の情報及び火災の発生を感知した場所を周知する音声(音圧及び音色が、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるものに限る。)を組み合わせたものであること。

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する

省令18条1項ハ

無線式感知器の問題点その2:電波通信について

無線式感知器は障害物がない状態で約100m飛ぶように設計されています。特定小規模用感知器は建物の中で電波通信を行います。天井や壁、竪穴区画の場合は鉄扉などが設置されいるため階をまたぐごとに電波が届きにくくなります。

前節で特定小規模用の感知器は「パナソニック社」と「能美防災社」の感知器について書きました。この2社の感知器には設計上の違いがあります。

まずパナソニック社製の感知器は「親器」に対して「子機」がぶら下がる設計となっています。「親機」に対して「子機」が14台まで設定可能で合計15台まで接続可能です。もし電波が届き15台で完結できる場合は同社製品が使用できるものと思われます。

一方、能美防災社製の感知器は「親機」「子機」の関係はパナソニック社と同じですが「親機」1台に対して「子機」が15台まで設定可能で16台まで接続可能です。

また同社製品は親機同士を中継機で接続することができ親子関係を4グループまで設定できます。中継機を使用することで最大58台の感知器を接続可能です。電波問題はクリアできる可能性高いですが音声警報の問題に課題が残ります。

| パナソニック社 | 能美防災社 | |

| 火災発生場所音声警報 | あり | なし |

| 接続可能個数 | 親1に対して子14 計15 | 親1に対して子15 計16 |

| 接続個数 |

最大1グループ |

最大4グループ 中継機を使用することで感知器最大58台まで可 |

| 製品について | 音声警報には対応できているが設置個数と電波が届くかが鍵となる | 親機同士の中継が可能なため電波対策については期待できる。火災発生場所の音声警報が対応できておらず着工審査が通るかが現状不明 |

| 現行法令に対応し実質的に使用できるようにするための改良点 | 中継機:2025年9月25日発売 現行法令で使用可能 |

火災発生警報時の音声を番号読み上げから火災発生場所へ変更する |

弊社は消防設備工事だけでなく行政書士事務所も兼ねているので一連の消防申請手続き関連業務を行政書士法に則り承ることが可能です。またご自身で設置する場合についての関係手続きのサポートも可能です。ご不明な点はお問い合わせお願いいたします。

まとめ ※2025.09月現在の情報

- 省令改正により特定小規模施設用自火報が使える範囲が広がった

- 延べ面積300㎡未満の特定一階段等防火対象物でも使用可能

- 現行品は「パナソニック社」「能美防災社」の2社が製造

- 特定一階段等防火対象物はパナソニック製が使用可能

- 中継機を使用し感知器を設置する場合は資格が必要

特定小規模施設用自動火災報知設備に関するよくある質問(Q&A)

Q1: 特定小規模施設用自動火災報知設備とは何ですか?

A: 特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)は、面積に関係なく自動火災報知設備の設置が義務となる小規模物件に対応するため開発された無線式で簡易的な火災報知設備です。

バッテリーを電源とする無線通信機能を搭載した火災感知器で、内部には音声警報を発するスピーカーが内蔵されています。1つの感知器が作動すると他の感知器に無線信号を送り、同時に連動して火災警報を鳴らします。従来の大掛かりな工事が不要で、感知器を取り付けるだけで設置が完了します。

Q2: 特定小規模施設とは具体的にどのような施設ですか?

A: 特定小規模施設とは、火災による被害が甚大となることが想定される用途で、床面積や延べ面積が300㎡未満の施設です。具体的には以下のような用途が含まれます。

- カラオケボックス

- 個室ビデオ店

- 民泊・旅館・ホテル

- 歩行困難者を収容する病院や福祉施設

- 格納庫

- 文化財建築物

これらの用途では面積に関係なく自動火災報知設備の設置が義務となります。

Q3: 2024年7月の省令改正でどのような変更がありましたか?

A: 2024年7月23日の省令改正により、特定小規模施設の定義の範囲が大幅に広がり、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置条件が大きく緩和されました。特に重要な変更点は:

- 延べ面積300㎡未満の特定一階段等防火対象物でも使用可能になったこと

- 民泊と共同住宅の複合用途建物でも条件を満たせば使用可能になったこと

- より多くの小規模物件で簡易的な無線式感知器が使用できるようになったこと

Q4: 特定一階段等防火対象物とは何ですか?

A: 特定一階段等防火対象物とは、地下または3階以上に不特定多数を収容する「特定用途」が入居し、かつ屋内階段が1系統しかない建物を指します。この建物に該当すると面積に関係なく自動火災報知設備の設置が義務となります。今回の改正により、延べ面積が300㎡未満であれば、従来の有線式自動火災報知設備に代えて「特定小規模用自動火災報知設備」が使用可能となりました。

Q5: 特小自火報の設置に資格は必要ですか?

A: 基本的に特定小規模施設用自動火災報知設備の設置には資格は必要ありません。内蔵電池で作動するため電気工事士の資格も不要で、どなたでも設置することができます。

ただし、中継機を使用する場合は「消防設備士甲種4類」の国家資格が必要になります。親機1台に対して子機14台まで(合計15台)設置可能で、さらに増設したい場合は中継機を使って別のグループと接続させることができます。

Q6: 感知器はどこに設置する必要がありますか?

A: 特定小規模施設用自動火災報知設備は以下の場所に設置することとされています:

- 2㎡以上の収納庫

- 倉庫、機械室、これらの類似施設

- 階段、傾斜路、廊下及び通路

- エレベーターシャフト、リネンシュート、パイプダクト類(※特定の建物のみ)

エレベーターシャフト等への設置が必要な建物は、カラオケ、個室ビデオ、特定の民泊複合建物、特定一階段等防火対象物、警戒区域が2以上の防火対象物となっています。

Q7: 民泊運営で隠れ優良物件が見つかる可能性があるとはどういう意味ですか?

A: 従来、3階以上の階で民泊を運営する場合、特定一階段等防火対象物に該当し、建物全体に有線式の自動火災報知設備を設置する必要があり、費用が高額になるため運営を断念するケースが多くありました。

今回の改正により、建物の延べ面積が300㎡未満であれば特定小規模施設用自火報(無線式)が使用でき、投資回収が可能な物件が見つかる可能性が高まりました。これまで諦めていた3階以上の小規模物件でも民泊運営が現実的になったということです。

Q8: 現行の特小感知器を特定一階段防火対象物に設置したいのですが?

A: 現在製造されている特定小規模用感知器(パナソニック社と能美防災社の2社)には、改正された法令要件を完全に満たしていない可能性があります。主な問題点は次のとおりです。

音声警報の問題

- 法令では「火災の発生を感知した場所を周知する音声」が求められる

- パナソニック社製は「1階で〜」「2階で〜」など場所を音声で設定可能

- 能美防災社製は「1番」「2番」など番号での音声警報のため、現状では法令要件に適合しない可能性

このあたりの法令関連をチェックしたうえで設置の検討をお願いします。

電波通信の問題

- 建物内の天井や壁、鉄扉などにより電波が届きにくくなる場合がある

- 階をまたぐごとに通信が困難になる可能性

経験上開口部の大きい鉄骨、木造であれば4階層くらいは行けることもあります。扉の構造や防火設備などの素材により左右されます。

Q9:特定一階段等防火対象物に設置する場合現行品は法令に対応していますか?

A: 弊社の調査上では特定一階段等防火対象物に設置する場合パナソニック社の製品が適合しています。他メーカーを使用したい場合は各消防機関にお問い合わせください。

パナソニック社製品:

- 音声警報には対応済み

- 親機1台に子機14台(計15台)まで接続可能

- 中継機を使用することで最大56台の接続が可能

能美防災社製品:

- 中継機使用で最大58台まで接続可能(電波問題をクリア)

- 火災発生場所の音声警報が番号読み上げのため法令要件に適合しない可能性

今後の展望: 法令改正に適合する新製品が製造される可能性が高いと考えられています。

Q10: 設置工事で注意すべきポイントは何ですか?

A: 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置で注意すべきポイントは:

- 資格の確認: 中継機を使用する場合は消防設備士甲種4類の資格が必要

- 電波の通信状況: 間仕切りが多い場合は電波の通りが悪くなり、通信エラー警報を発する可能性

- 製品選択: 現行法令に適合する製品かどうかの確認

- 設置場所の確認: 法令で定められた設置場所に漏れなく設置

- グループ構成: 親機と子機の組み合わせを適切に設計

間仕切りが多くなる場合は状況に注意しながら確実に設置することが求められます。