今回は送り配線とパラレル配線についての記事です。日頃お世話になっている方から下記の質問をいただきました。

Yさんへ。この内容に補足が必要であれば遠慮なく質問DMお願いいたします!

自火報について教えてください

送り配線なんですけど、P型は4芯でも送り配線は必須と認識していたんですが、送り配線がいらないものがあるらしく、R型以外でなんか、そう言う仕組みってありますか?

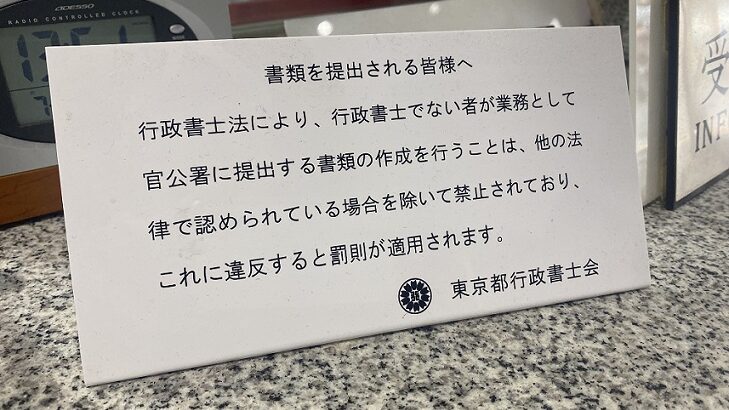

この質問に関しましては「消防法施行規則第24条第1号イ」にヒントがあります。条文を引用してみます。

イ 感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設けること。ただし、配線が感知器若しくは発信機からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。

条文が言っている内容について

・導通試験(断線を見つける)ができるように送り配線が必要

・回路の末端に押しボタンor終端器を設ける

但し書き(例外)

感知器、発信機から配線が外れたときに受信機で自動警報を発するもを除く

質問にある「送り配線がいらないものがあるらしい」の答えは但し書きにある、「感知器、発信機から配線が外れたときに受信機で自動警報を発するもの」になります。自動警報を発するものには送り配線ではなく、パラレル配線でよいと解釈できます。これはR型システムを指しています。詳細は下段に記載します。

規則第24条第1号イ・条文の趣旨

この条文の趣旨は火災感知器の回路を常に安全な状態をキープし確実に火災信号を受信することです。自動的に火災を感知する機器を取り付ける回路なのに、もしその回路に異常があると正常適切に火災を感知できません。常に安全な状態で火災警戒ができるように確実な配線の実現と、維持を目的としています。そのために送り配線が必要ということになります。

送り配線とパラレル配線の違い

送り配線とパラレルについては別の記事に記載しているのでこちらを参照いただけますと幸いです。

感知器、発信機から配線が外れたときに自動警報を発するとは?

「配線から感知器や発信機が外れたときに自動的に警報を発する」とは、感知器や発信機が外れたときに火災受信機の表示盤(その他操作盤を含む)に該当感知器と音声警報を発するような状況を指します。

これはR型システムを指していて、R型感知器や発信機は感知器回路から脱落すると、脱落した機器についての情報を火災受信機に表示することができます。これは、感知器や発信機に固有のアドレスを設定することができるからです。

火災受信機に繋がれた固有のアドレスを設定されたR型機器を接続すれば、アドレス情報により火災感知や感知器未接続などの情報を火災受信機で確認することができます。

一方で、感知器や発信機に固有のアドレスを持たない一般的なP型システムの場合は、配線から感知器を取り外しても何のエラーも発生しません。これは感知器に固有のアドレスを持っていないからです。このようなシステムの場合は送り配線が必須になります。

※R型システムに中継機を設置しP型システムを連結する場合があります。そのP型部分には送り配線が必要です。

PA感知器はどうなるか?

P型火災報知システムが進化したPA(アドバンス)システムがあります。P型は一般的に感知器や発信機に固有のアドレスを持ちません。しかし、P型が進化したPA(アドバンス)システムは感知器機器に固有のアドレスを持つことができます。機能的にはR型の特性を持ったP型という位置づけになります。

ではPA感知器の回路に送り配線は省略できるかと言うと、NOです。

PA感知器の回路は固有のアドレスを持つ感知器とは別に、アドレスを持たない感知器も同居できる設計となっています。R型のように送り配線が不要ということにはならないので注意が必要です。

まとめ

R型システム以外では送り配線が必要です。

送り配線という言葉と2芯、4芯という言葉がごっちゃになっている方が多くいらっしゃるように思えます。自動火災報知設備の回路は2芯の配線を使っても、4芯の配線を使っても送り配線が必要になります。どの配線材料を使用しても送り配線が必要になります。

要するにR型以外はパラレル配線をしてはいけないということです。よくわからないという方は2芯と4芯の施工方法を理解したうえで今回の条文を読んでみるとよく理解できると思います。