自動火災報知設備の設置工事をするときは原則、消防設備士甲種4類の国家資格が必要です。火災報知設備には大きく分けて3種類のシステム構成があり、例外的に資格が不要で設置することができるものがあります。

今回の記事では感知器の設置に資格が必要ば場合と不要な場合を1つずつ解説してきます。

3種類の火災報知システム

3種類の火災報知器システム

火災報知器は大きく3つのジャンルに分けることができます。1つ目は一般型の自動火災報知設備、2つ目は特定小規模施設用自動火災報知設備、3つ目は住宅用火災警報器用です。この3つの火災報知器は建物の面積や用途に応じて使い分けられています。

一般型の自動火災報知設備

1つ目の一般型自動火災報知設備は、面積や用途の要件に該当する場合に設置するものです。例えば飲食店や物販店では延べ面積が300㎡以上あれば設置義務になり、マンションやアパートの共同住宅では500㎡以上で設置義務になります。この決まりは消防法施行令21条で定められています。

一般型の自動火災報知設備には必ず感知器や非常ベルを制御するための火災受信機が設置されます。

※この設備を工事する場合は消防設備士甲種4類の資格が必要になります。電気工事も必要なため電気工事士の資格も必要です。

特定小規模施設用の自動火災報知設備

2つ目の特定小規模用自動火災報知設備は1つ目の基準よりやや小さめの建物「特定小規模施設」で使用することができます。

特定小規模用自動火災報知設備は電池式かつ無線式のシステムで、設置した感知器同士が互いに無線通信を行い、火災が起こると連動して一斉に警報を発する仕組みです。

最新式は火災を感知した感知器の場所を内蔵する音声警報装置で知られてくれます。

一般の自動火災報知設備を設置するときに比べて配線工事が不要のため施工工数が劇的に減り設置費用も経済的になります。電池は10年継続する設計です。

※設置に資格は不要。中継機を使用する場合は消防設備士甲種4類の資格が必要です。

住宅用火災警報器

3つ目は住宅用火災警報器です。住宅用警報機は自動火災報知設備が設置されていない建物の住戸部分に設置するものです。一戸建てやマンション、アパートに設置が必要です。

住宅用火災警報機は2つ目に書いた特定小規模施設用と同様に電池で駆動します。感知器は単体で作動するものと、特定小規模施設用感知器同様に連動して作動するものがあります。よくホームセンターで見かけるものは単体で作動するものなので、連動式をお求めの場合はインターネットなどで購入していただけるとよいかと思います。電池は10年持ちます。

※設置に資格は不要です。

一般型自動火災報知設備【資格必要】

一般型の自動火災報知設備は「火災受信機」「総合盤」「火災感知器」の3つの機器で構成されます。火災受信機はシステムを制御する親機で、火災感知器が火災を感知したら管理室や共用部などに設置してある火災受信機に火災の発生場所が表示されることになります。

火災表示と同時に各所に設置されているゴングベルや非常放送スピーカー等の音響装置で火災を周知します。

火災受信機(右)と総合盤(左)

画像左の総合盤にはゴングベル、手動起動用の押しボタン(発信機)、赤いランプの表示灯が収容されています。ベルは各階に設置されており法令の基準では水平距離25mに1個、手動起動用のボタンは歩行距離50mに1台設置されています。

感知器の設置方法については消防法施行規則23条で細かく定められています。

このように一般型の自動火災報知設備は法令を遵守し、安全かつ確実に施工する必要があるため消防設備士甲種4類の資格者による施工が求められます。

特定小規模施設用自動火災報知設備用【一部資格必要】

特定小規模施設は特定小規模施設で使用することができます。

特定小規模施設を簡単に説明すると延べ面積が300㎡未満の建物で火災被害が大きくなると予想される建物です。延べ面積は小さいけれど火災被害が予想されるので簡易式で良いので自火報を設置設置しなさい、ということで設置が義務付けられています。

何が簡易式かというと、感知器自体が電池で動き無線通信でシステムを構成しているため配線がありません。また、感知器内部に音声警報を発する音響装置が内蔵されています。感知器自体も軽量のため容易に固定することができます。非常に低コストで設置できるのがこのシステムの特徴です。

火災が発生したら火災信号を他の感知器に飛ばし内蔵された音響装置にて連動して一斉に警報音を鳴らすことができます。電波通信は障害物がない状況で100m程飛ばせる設計です。

左:親機 中:感知器裏と電池 右:子機

感知器は親機と子機があり、親機に対して子機がぶら下がる設計です。原則親機1台に対して子機14台接続できます。親機1台に対して子機14台までの接続であれば資格不要で取り付けが可能です。中継機を使えば最大56台まで接続することができます。中継機を使用する場合では消防設備士甲種4類の国家資格が必要になります。

特定小規模施設用自火報の増設用中継機

2024年7月の法令改正により特定一階段等防火対象物でも使用が可能になりました。

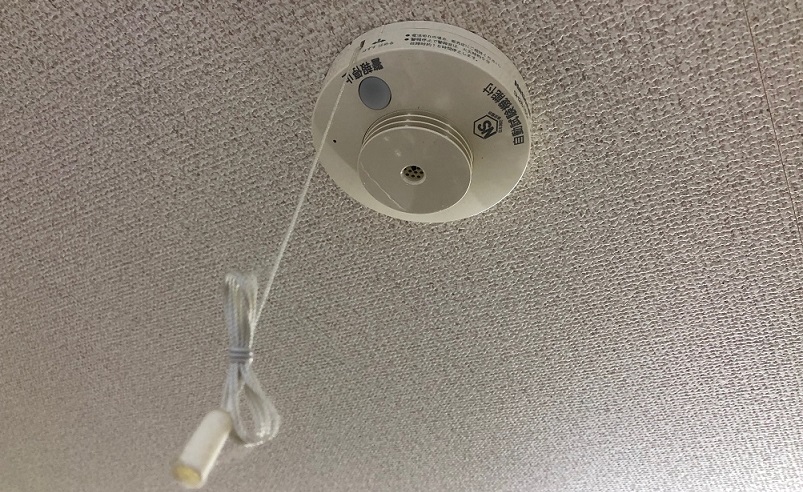

住宅用火災警報器【資格不要】

住宅用火災警報器は上記に上げた自動火災報知設備が設置されていない場合での一戸建て住宅や共同住宅に設置義務となっています。こちらは自動火災報知設備に該当せず取付に資格は不要となります。これは住宅用火災警報器は火災が感知したときに機械単体で作動するものとペアリングをして数台で連動させるものの2種類があります。

住宅用警報機の特徴は感知器から紐がぶら下がっています。この紐を引っ張ることで正常に働くかの試験ができます。この試験は紐を引っ張らなくても本体に設置してあるボタンを押すことで行えます。なので不要であれば紐を取り外しても問題ありません。

一般型自火報と特小自火報には紐が設けられていません。住宅用にのみ存在します。住宅用火災警報器には法定点検報告義務がないため、各自定期的期に作動するかのチェックをしていただくようお願いいたします。

感知器の駆動はリチウム電池で10年間使用できる設計になっています。専用の電池を購入すれば機械はそのまま継続して使用可能です。単独で作動する火災警報器は電池の価格と感知器の価格にそこまで差がありませんので器具自体の交換をしていただいても良いかと思います。