民泊開業を目指すオーナー様にとって、最大の難関は保健所と消防署による「立入検査」をいかにスムーズに突破するかです。

せっかく内装を整えても、消防設備の不備一つで「開業許可が下りない」「追加工事で数百万円の損失」といったトラブルが後を絶ちません。特に、複雑な消防法令の解釈や、煩雑な行政手続きは、多くのオーナー様を悩ませる要因となっています。

弊社、タイムランは、「消防設備士(施工)」と「行政書士(法務)」のダブルライセンスを持つ全国でも稀少な専門家集団です。

本記事では、これまで100件以上の民泊・旅館業施設をプロデュースしてきた実績をもとに、事前相談から設計、工事、そして検査済証の取得に至るまでの全工程を徹底解説します。

さらに、弊社で工事をご依頼いただいたお客様限定の「行政手続き(使用開始届など)の」についても詳しくご紹介します。最短・最速で民泊をスタートさせるための「正解」を、ここですべて公開します。

民泊ができる場所について

民泊は、住宅宿泊事業法に基づき、都道府県(保健所)および消防署という二つの行政機関が定める要件に適合しなければなりません。まず、民泊が可能な用途地域について見ていくと、次の6種類に分類されます。

| 民泊ができる用途地域 | ||

| 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 |

| 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 |

民泊物件選びは用途地域から始まり、立地、間取り、共同住宅の場合は管理組合の承諾がとれるか否か、該当する市区町村の条例が基準を満たせる物件かどうかを検討しますが、この要件をクリアできても建物が消防法令に適合していない場合は適合する消防設備を設置する必要がでてきます。

建物によっては、全体に自動火災報知設備を設置する必要が生じる場合もあるため、物件を契約する前にしっかりと検討することが重要です。

民泊に必要な消防設備

民泊には主に「自動火災報知設備」「誘導灯・階段通路誘導灯」「消火器」の設置が必要になります。どのような消防設備を設置するかは「建物の規模」「仕様形態」によって変わります。。

階段通路誘導灯として階段に非常灯を設置します。「非常灯」は建築基準法令により設置される設備のため、消防設備に該当しません。※30㎡以下の居室には非常灯が不要となる場合がある。

| 一戸建て | 戸建て3階建て | 共同住宅 | |

| 自火報 | 全て必要 | 全て必要 | 500㎡以上で義務 【民泊部分は全て必要】 |

| 誘導灯 | 必要 ※緩和規定あり |

必要 ※緩和規定あり |

必要 ※緩和規定あり |

| 階段通路 誘導灯 |

必要 | 必要 | 必要 |

| 消火器 | 延面積 150㎡以上 |

延面積 150㎡以上 |

延面積 150㎡以上 |

| 備 考 | - | 原則3階を民泊として使用できな | 民泊で使用する面積が延べ面積の10%未満でかつ、建物の延べ面積が500㎡未満であれば民泊部分のみ自動火災報知設備を設置すればよい。 |

戸建てで民泊を行う場合(長屋をのぞく※条件により設置が必要なケースもある)延べ面積に関係なく自動火災報知設備の設置が必要です。ただし、延べ面積が300㎡以下の場合は「特定小規模施設用」の自動火災報知設備が使用できます。特定小規模用の感知器には電池が内蔵されており、火災感知時にそれぞれの感知器が連動し本体に内蔵する音響装置によりアラートを発します。

上記に書いた建物とは別に「特定一階段防火対象物」という特殊な建物があります。この物件に該当すると面積に関係なく全ての部分に自動火災報知設備を設置しなければなりません。

今回施工する物件の概要

今回施工する物件は東京消防庁管内の某所、3階建ての1戸建です。

特別に民泊の場合は3階建の戸建てであっても次の要件を満たす場合は「特定小規模施設用の自動火災報知設備」を設置することができます。

2023年7月省令改正により、特定小規模施設の定義が緩和され特定小規模施設用自動火災報知設備の設置範囲が大幅に広がりました。

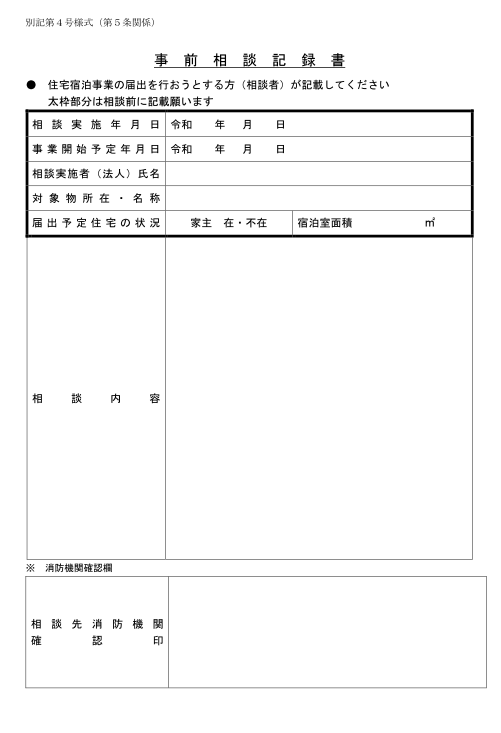

保健所の申請に必要な「事前相談記録書」

民泊の申請は保健所に行います。保健所への申請で必要になる要件の1つとして管轄消防署の「事前相談記録書」があります。まず、こちらの書類を取得する必要があります。

この「事前相談記録書」は建物を使用するにあたる注意事項のようなもので、「カーテンや絨毯は防炎物品を使用する」「消防設備は別途事前相談を行う」など大枠について確認するためのものです。

消防設備の設置は別途「消防設備特例申請」「設置計画届」などの書類を工事着手前に届出する必要があり、どの設備をどの場所に設置する等をあらかじめ担当消防官が審査します。

事前相談記録書は民泊事業をされる方々が自ら行うケースが多いかと思います。消防法令について不安がある方は行政書士に依頼されるという方もいらっしゃいます。

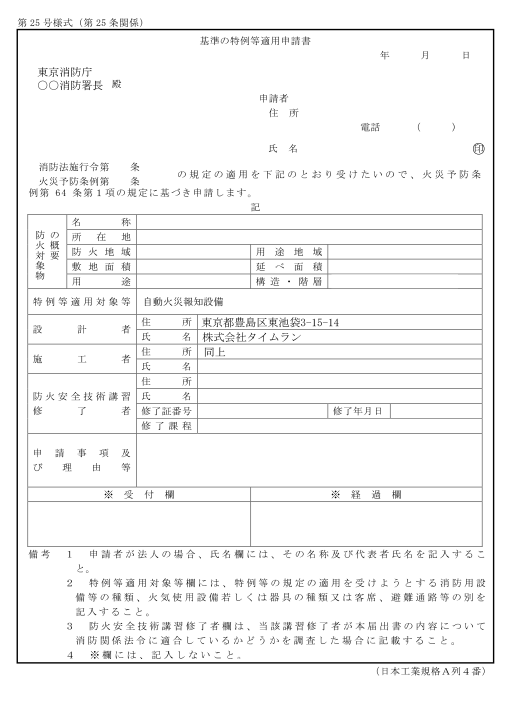

無線式の自動火災報知設備を使うための特例申請

延べ面積300㎡未満の防火対象物で民泊をする場合、「特定小規模施設用の自動報知設備」が使用できます。この設備はあくまでも特例措置によって設置するものなので、特例申請の審査を得る必要があります。

注意が必要なのは、300㎡未満の場合は特定小規模用の自動報知設備を使用できると書きましたが、例外的に「特定一階段防火対象物」では使用することができません。

※2023年7月の省令改正により「特定一階段等防火対象物」でも特定小規模施設自火報が使用できるようになりました。

民泊、旅館やホテルは消防法施行令別表によ【5項ロ】に該当し、ホテル、旅館関係用途に使用している物件には面積に関係なく自動火災報知機の設置が義務になります。

通常の自動火災報知設備を設置する場合、少なくとも概算で100万円【税別】はかかってしまいます。特定小規模用であれば無線式で電池式のため配線工事が不要なので比較にならない金額で施工可能です。

特例申請の審査期間は消防署により異なりますが2週間から1ヶ月くらいです、。

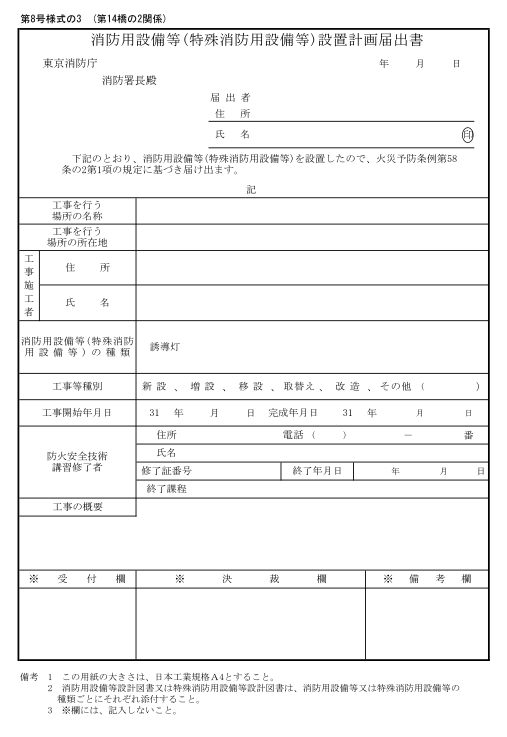

誘導灯の工事計画届を提出

誘導灯の新規設置を行う場合は、「設置計画届」を工事着手の10日前までに提出する必要があります。この計画書は、誘導灯が建物に対して適切な位置に設置されているか、また必要な数が法令どおりであるかを審査するための書類です。

民泊の場合、最終避難口に避難口誘導灯が1台と階段に階段通路誘導灯【非常灯】が設置されることが多いですが、さまざまな基準があるため、設置自体を省略できる場合があります。省略できるかについても事前確認時に行うことになります。

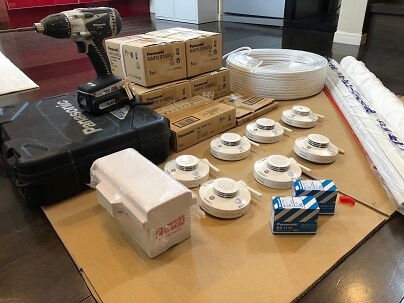

いざ施工へ!!

無事特例申請が通りましたらいよいよ施工開始となります。今回は延べ面積300㎡未満の3階建てのため自動火災報知設備は特定小規模用自動火災報知器を使用し、誘導灯、階段通路誘導灯(非常灯)を計画通り施工します。

設置場所は火災感知器を各居室、階段に、誘導灯は玄関に、階段通路誘導灯(非常灯)は階段に設置します。使用する部材は下の通り。

- 特定小規模用自動火災報知機

- 避難口誘導灯【C級】

- 階段通路誘導灯【非常灯】

- ブレーカーボックスとブレーカー

- 配線材料【Fケーブル、モールなど】

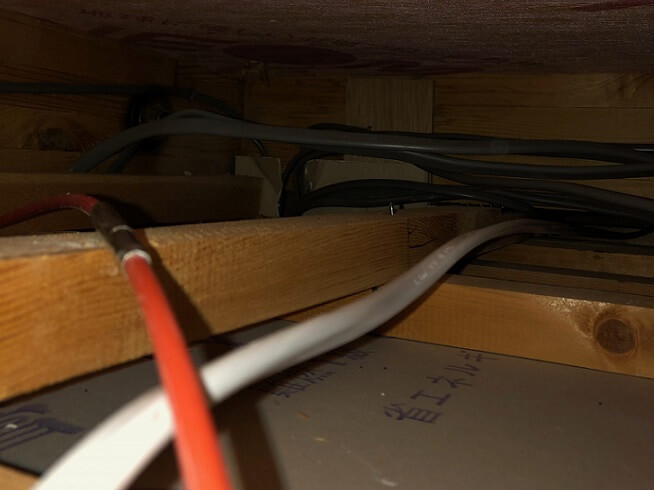

既存の建物に隠蔽配線を施すのはなかなか至難の業ですが、弊社には配線のスペシャリストが在籍しており、配線を隠すことをポリシーとしているため極限まで露出箇所を無くす思いで施工します。内装デザイン的にも配線は無い方が綺麗ですし。

在来型の木造住宅はツーバイフォー構造と違い比較的配線が通しやすく隠蔽配線がしやすくなっています。全ての隠蔽はなかなか難しいこともありますが、隠蔽率100%を目指します。

通った配線に器具をつけていく

配線が完了したら器具を取り付けていきます。

今回は隠蔽配線が成功したので器具の設置も非常にスッキリした仕上がりです。内装のデザインと配線は相反するものなので、線が見えてしまうとスタイリッシュさが消えてなくなります。

誘導灯設置前

誘導灯設置後

非常灯設置前

非常灯設置後

自動火災報知設備は無線式のため【特定小規模施設用自動火災報知設備】配線工事は不要です。各所に器具を取り付けて連動試験及び加煙試験を行います。

消防署に設置届を提出

消防設備は工事が完了したときから4日以内に消防署に設置届を提出する決まりになっています。設置届には設置に関する各試験データを添付します。今回は「特定小規模用自動火災報知設備」「誘導灯」「消火器」3種類を提出します。

最初の事前相談記録はおもに施主側(運営される方又は行政書士など)が行い設置工事は消防設備業者が行うことが多いかと思いますが、設備に関する届出は通常設備業者が行います。

使用開始届を提出

「使用開始届」を提出する必要があります。この届出は物件をいつから誰が使用するといった内容です。主に内装がどのようになっているかをするための資料を添付します。例えば各図面関係、内装仕上げ表、厨房機器、物件の地図等です。こちらの届出も施主又は行政書士が行います。

書類の記載事項に設備業者や設備設置者の名前を記載する場所がないためです。弊社は行政書士事務所を併設していますのでこちらの届出も同時に行います。

消防検査

全ての工事、届出が完了しましたら消防検査の予約を入れます。

消防検査は管轄する消防官が現地に立入り、届出した内容どおりに施工されているかをチェックするもので、内容に不備がある場合や法令に適合していない場合は、法令の規定通りにやり直す必要があります。

全ての法令要件が問題ない場合は検査済証が発行されます。

検査済証の発行

検査済所は消防法令に適合していることを証した書面で、保健所に検査済書の写しを届出ることにより晴れて民泊が開始できるということになります。

事前相談から検査済証発行までは早くて1ヶ月で、場合によっては2ヶ月ほどかかる場合があります。

まとめ

今回は民泊案件にたいする一連の流れを説明しました。弊社でお力になれることがありましたらお問い合わせください。

民泊工事承ります【使用開始届作成届出サービス】

弊社は消防消防設備保守施工会社ですが代表が行政書士であるため、お客様に代わり使用開始届を作成届出することが法律により認められております。

弊社で消防設備の設置をご依頼を頂いたお客様には無料にて使用開始届の作成及び届出を行っております。法令に則った施工を実施しかつ、法律に基づいた書類の作成代行及び届出を行いコンプライアンスを遵守いたします。

発注から完成までの流れ

ご発注

↓

①無線式感知器の特例申請をいたします。

↓【消防書審査期間はおおむね2~3週間】

②申請が下りましたら工事を開始。

↓

③設置後の各種消防書へ届出を行います。届出時に消防検査の予約。

↓

④消防署の立入検査があります。

↓

⑤検査から約1週間後に検査済証が発行されます。

通例で①~⑤まで1ヶ月~1ヶ月半程かかる見込みです。極力前倒しで行います。

関連記事

総務省消防庁:消防法令上民泊の取扱い等