自火報設備・特定小規模用・住宅用火災警報器の違いを解説!!

2020.09.09

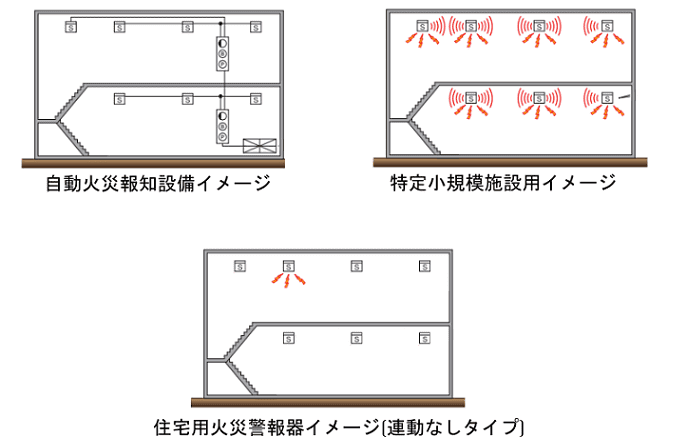

火災報知機は大きく分けて3種類に分類されます。『自動火災報知設備』『特定小規模施設用』『住宅用』の3種類です。この3種類の火災報知機は法令の基準により使い分けています。

- 自動火災報知設備【法令の面積基準や用途設置義務により設置】

- 特定小規模施設用【自動火災報知設備の簡易式版、民泊や福祉施設、300㎡未満の建物】

- 住宅用火災警報器【上記2つの設置がない場所で住宅に設置】

本来ビル全体に自動火災報知設備が必要であるにもかかわらず、内装工事やリフォーム時に天井裏に隠してしまったなどの理由で『住宅用火災警報器』が設置されていることがあります。住宅用火災警報器は自動火災報知設備ではなくあくまでも住宅用の火災警報器なので設備としての機能にはカウントされません。住宅用火災警報器は一戸建て住宅や自動火災報知設備の設置義務がない共同住宅のみ使用することが可能です。

火災報知設備の比較(さいたま市設置基準より引用)

自火報と特小、それ以外は住宅用

| 自動火災報知設備 【配線工事が必要】 ※無線式システムもある |

法令・条例により設置基準が定められている。 主に『面積』『用途』による。 民泊などのホテル用途、カラオケ、歩行困難者を収容する福祉施設 航空機格納庫は全てに設置が必要。 特定一階段防火対象物は義務設置 |

| 特定小規模施設用 【無線式・配線不要】 |

300㎡未満の 『カラオケボックス(2項ニ)』 『民泊、ホテル・旅館(5項イ)』 『病院・診療所(6項イ)』 『養護老人ホーム・救護施設・乳児院(6項ロ)』 『老人デイサービスセンター・厚生施設・保育所など(6項ハ)』 ※特定一階段防火対象物使用可能(2024.7より) |

|

住宅用火災警報器 |

住宅の『寝室』『寝室のある階段』に設置する。 ※地域により設置場所が異なる場合があります。特に罰則等はありません。 |

各種自動火災報知設備は法令による基準に基づき設置する必要があります。自動火災報知設備が必要になるかどうかは消防法施行令第21条の『設置基準』確認します。次に『特定小規模施設用自動火災報知設備』が使用できるかどうかを確認します。

『特定小規模施設用自動火災報知設備』面積に関わらず自動火災報知設備の設置が義務となっている用途で300㎡未満では自動火災報知設備を設置するにはコストがかかり過ぎるため、一定の条件下で設置することが認められています。例えば一戸建ての民泊で有線式の自動火災報知設備を設置するにはそれなりの費用がかかります。この民泊施設の面積が300㎡未満であれば特定小規模施設に該当するため特定小規模施設用の自動火災報知設備が設置可能となります。

自動火災報知設備を設置する場合

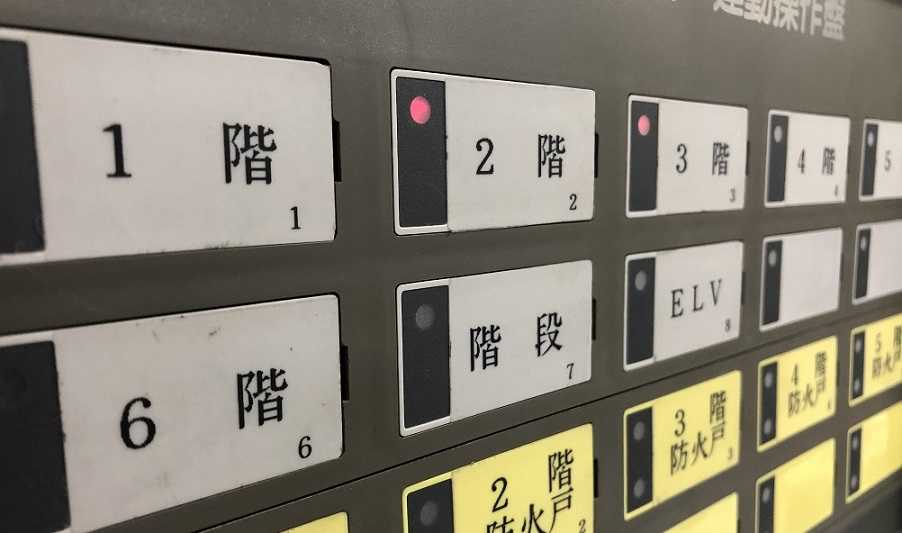

火災受信機の警戒区域

自動火災報知設備は『火災受信機』『総合盤』『火災感知器』の部品構成となっています。これらの機器類を動かすためには別途電気工事が必要になります。電源を共用の分電盤から配線し火災受信機と接続します。火災受信機から先は受信機内部に設置しているトランスで電圧を落とし総合盤と火災感知器に電気を送る仕組みになっています。火災受信機から先はAC24VやDC24Vの弱電を使用します。

自動火災報知設備が必要になるパターン

- 用途により強制設置

- 面積による設置

- 条例により付加基準による設置

用途により強制的に義務設置となるのは

- カラオケボックス、個室ビデオなどの個室サービス【2項ニ】

- 民泊、旅館、ホテル【5項イ】

- 避難のために介助が必要になる病院・有床診療所・助産所【6項イ】

- 老人短期入所施設【6項ロ】

- 老人デイサービス・厚生施設・保育所で入居、宿泊させるもの【6項ハ】

面積に関係なく強制的に設置義務となる用途で『延べ面積300㎡未満』であれば特定小規模施設用に該当し『特定小規模施設用自動火災報知設備』の設置でOKとなっています。

面積による基準

面積による基準では入居する用途により基準面積が異なり『300㎡以上』『500㎡以上』『1000㎡以上』と用途の危険度別に設置設置が設けられています。

例えば人の出入りが多不特定多数を収容する劇場、アミューズメント施設、飲食店、ショッピングセンター、病院のような建物【特定用途】は『300㎡以上』で義務。建物を使用する人がある程度決まっている学校、図書館、工場、倉庫【非特定用途】は『500㎡以上』。火災の危険性が少ないと思われる神社、事務所、美容室、整骨院などは『1000㎡』と規定されています。

参考記事:自動火災報知設備の設置基準

条例による基準

上記に書いたような設置基準【用途と面積の関係】は法令による設置基準で全国共通の決まりになっています。全国共通の基準に加え各自治体により独自の基準を設けることが認められています。その土地の風土により火災の危険性が異なるためで全国共通の決まりではカバーできない場合は条例を制定し更に規制をかけていきます。条例で付加されている基準をいくつか紹介します。

【東京都・横浜市・大阪市・福岡市その他】

耐火構造・準耐火構造以外の共同住宅『令別表5項ロ』

『200㎡以上』で設置義務 ※施行令では『500㎡以上』

【名古屋市】

非特定複合用途『例別表16ロ』で、『工場・作業所・映画テレビスタジオ(12項)』『駐車場・格納庫(13項)』『倉庫(14項)』の上階に、耐火構造・準耐火構造以外の共同住宅『共同住宅(5項ロ)』が入居する物件。

『300㎡』以上で設置義務

特定小規模施設用自動火災報知設備を設置

特定小規模施設用自火報

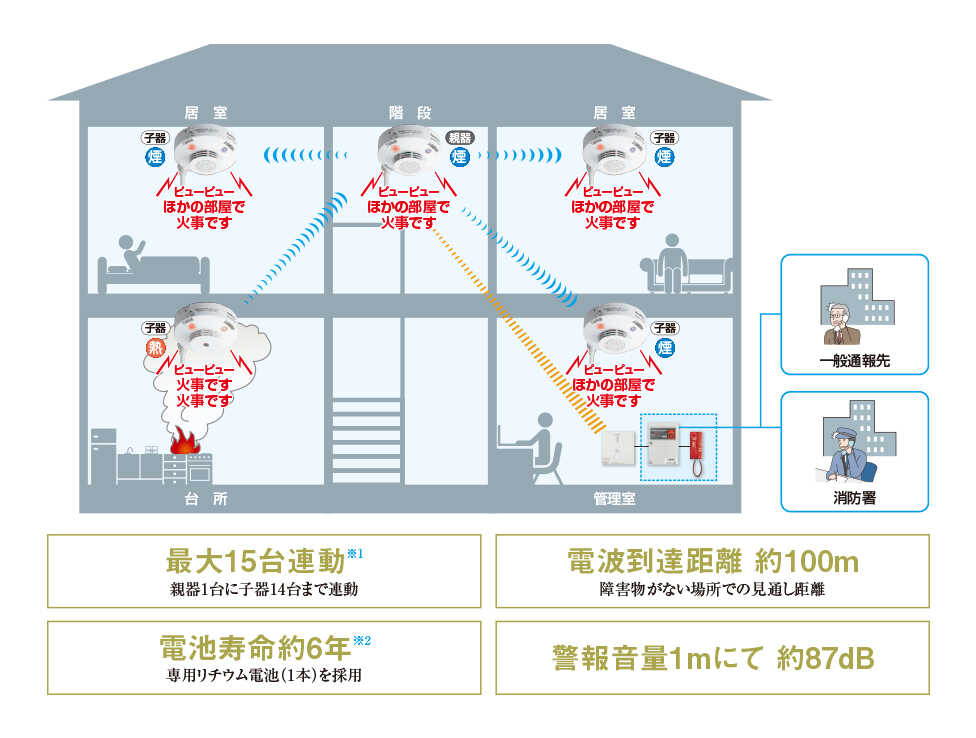

特定小規模施設用自動火災報知設備『特小・とくしょう』は無線式の火災感知器です。複数設置している感知器のどれかが作動したら無線通信を使用し各々の感知器に火災信号を送り一斉に警報を鳴らす仕組みになっています。音響装置は火災感知器に内蔵されています。

このシステムの特徴は通常の自動火災報知設備に使用する火災受信機、総合盤の設置が不要になることです。感知器をそれぞれ連動させることで火災報知設備として成立させることが可能です。

特小資料『Panasonic社』

この火災システムは下記の用途で『300㎡未満』の施設で利用可能です。

※2024年7月の省令改正により特定一階段等防火対象物での使用ができるようになりました。

- カラオケボックス・個室ビデオなどの個室サービス【2項ニ】

- 旅館・ホテル【5項イ】

- 避難のために介助が必要になる病院・有床診療所・助産所【6項イ】

- 老人短期入所施設【6項ロ】

- 老人デイサービス・厚生施設・保育所で入居、宿泊させるもの【6項ハ】

- 特定一階等段等防火対象物

- システムは『親機1台』に対して『子機14台』まで設置可能(メーカーにより異なる)

- 無線中継器を使用すれば最大4グループ、50台まで可能

- 配線を一切使用しないため施工が非常に簡単

- 電源は蓄電池を使用し10年間使用可能(2025年現行品)。

特定小規模用感知器【業務用です】

住宅用火災警報器を設置

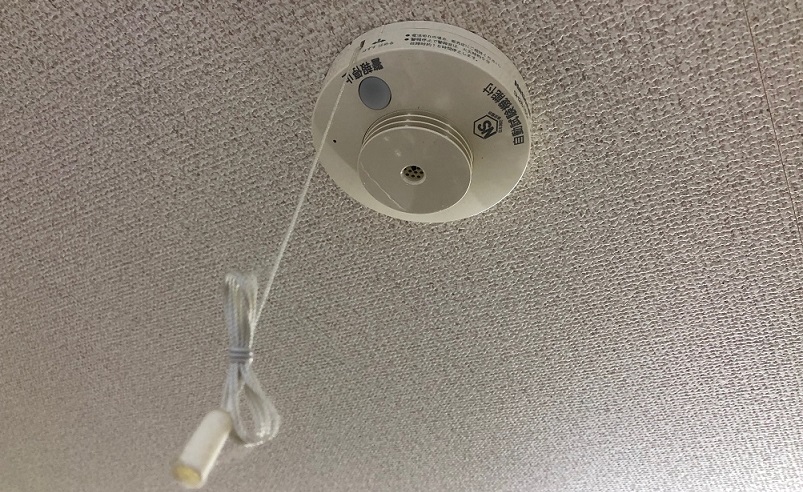

住宅用火災警報器は今までに紹介した火災報知設備が設置されていない建物の、住戸の『寝室』『寝室のある階段』に設置する必要があります。市町村により『居室』に設置しなくてはいけないということもあります。

住宅用は『単体で作動するもの』『連動で作動するもの』があります。単体、連動など特に設置に関しての決まりごとはなく、いずれかを設置すればOKということになっています。火災を知らせるシステムのため連動式のタイプを寝室・階段に設置するとより効果的な警戒となります。

住宅用火災警報器は義務設置となっていますが、特に罰則等はありません。とはいえ、住宅用火災警報器は『大切な家族を火災から守る』ために非常に重要なアイテムであります。

設置の方法

火災感知器には【熱】【煙】の2種類があります。キッチンなどの煙が発生するような場所には熱式を設置し、それ以外の居室に煙式を設置していただければベストです。

設置について

自動火災報知設備の感知器は本来であれば天井に設置することになっていますが、「住宅用」と一つ前に記述しました「特定小規模用」は壁に掛けて設置する事ができます。

器具自体は軽いため天井に設置する場合は簡単なビス止めで問題ありません。自身がなければホームセンターなどでフックを購入し壁に引っ掛けるといった方法も可能です。

簡単な方法で装着できますので、未だ火災感知器を設置されていないといった場合はもしものためにご検討下いただくのも良いかと思います。

住宅用火災警報器の商品

感知器の設置に資格が必要か?

自動火災報知設備の設置工事には消防設備士甲種4類の国家資格が必要になります。受信機、総合場、感知器を設置するための細かい法令基準が設けられているため専門知識が必要になります。設備設置には資格者による試験結果報告書を届ける必要があります。

一方、特定一階段等防火対象物の設置は中継機を使用しない場合であれば資格が不要となっています。中継機は1グループの設置個数が最大になり更に増設が必要になった場合に設ける機械です。中継機を使えばかなり多くの感知器が設置可能となります。

住宅用火災警報器は資格は不要です。