ラスモルタル構造と漏電火災警報器

漏電火災警報機は数ある消防設備の1つで漏電火災を防ぐために設置する消防設備です。

消防設備なので当然に消防法令の適用を受け明確な設置基準が設けられており、ラスモルタル造+木造の建物を対象としています。現代ではサイディングなどの外壁材が主流となっておりラスモルタル構造の木造建築物はほとんど見られなくなりました。※個人の住宅には設置義務はありません。共同住宅には必要。

ラスモルタル造はラス【金網】とモルタル【セメントと水を混ぜたもの】で施工されたもので、金網上のラスにモルタルを十分に塗り壁を仕上げて行きます。昭和時代風な外観といえばしっくり来るかもしれません。

消防法施行令22条には設置に関する壁の構造が書かれており、引用条文を記載いたします

第二十二条

消防法施行令22条

漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料(建築基準法施行令第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。)以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの天井を有するものに設置するものとする。

下地が準不燃材料以外のものとあるのは、主に木造を指しております。なぜ準不燃材料以上のグレードでは漏電火災警報器が不要かというと、通常電力会社から供給された電気は建物の壁を貫通してケーブルにより受電します。もしその貫通部に漏電があった場合、壁の中のラス(金網)から電気が逃げ、木などの材料に伝ってしまいます。もし条件が悪ければその木から火が発生する可能性があります。

漏電火災警報器はラスから逃げた電流を計測することであらかじめ漏電を見つけ、火災の発生を未然に防ぐための消防設備となっています。もし下地が鉄骨などであれば電気は地中に逃げていくだけなので火災発生のリスクは低いため、下地材料が準不燃以外の材料という条文になっています。

ラスモルタルの壁はこのような外観になります。昭和生まれの方であればこのような建物に記憶があるのではないでしょうか。懐かしくもあります。

漏電火災警報器の概要

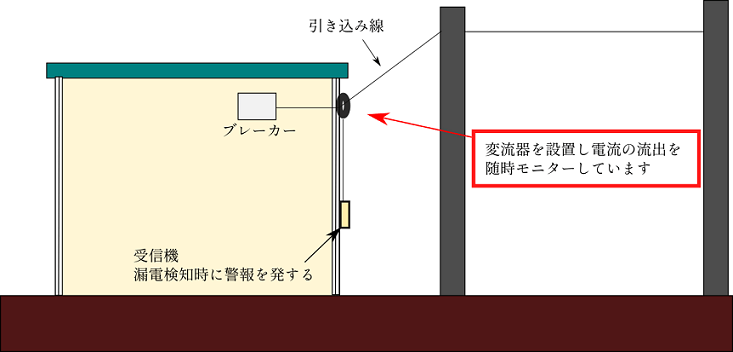

漏電火災警報器はメタルラスモルタル構造の住居に設置され、『変流器』と『漏電火災受信機』で構成されているシステムです。変流器では引き込み配線の電流値をチェックしており、建物に引き込まれる電流と戻っていく電流の差で警報を鳴らします。

壁を貫通する配線から漏電しメタルラス流れ込んだ場合地面に電気が流れて行きます。そうなると引込線から建物に供給した電気が漏電分だけ回路に戻らなくなり均衡状態が崩れます。崩れた状態の大小で漏電火災警報器が作動する仕組みとなります。作動する範囲は以下の表により確認できます。

| 設定レンジ(漏電検出設定値) | 設定レンジの 40% ~ 105%で作動 |

| 100mA | 40mA ~ 105mA |

| 200mA | 80mA ~ 210mA |

| 400mA | 160mA ~ 168mA |

漏電火災警報器を交換してみた

漏電火災警報器の交換を承りました。経緯は昨日の夜から漏電火災警報器が誤作動を起こしているとのことです。特に目立った原因は無く原因不明とのことです。

伺った話をまとめると次のとおりです。

- 深夜に突然、警報音が鳴りだした

- 漏電火災警報器は設置から35年以上経過している

- 漏電受信機は屋外に設置してあり防水ボックス内に取り付けていない

- 共用部、各居室の漏電ブレーカーは作動していない

- 水漏れなどはとくにない

- ブレーカーを一旦落として再度入れると音が止まる

という状況でした。

状況から推察すると機械の故障が濃厚かな?と考えました。本体設置から30年以上経過していることもあるので、本体と変流器を交換することになりました。

交換する前に試験を実施

念のため交換する前の漏電火災警報器を試験してみます。設定レンジが200mAのため作動範囲は『80~210mA』で作動すればOKです。

実測値の結果『120mA』で作動しました。正常に働いているので機械の故障かどうかはまだ断定できませんが、老朽化していることもあり交換することになりました。

本体を交換

変流器と漏電火災受信機を交換します。まずは変流器。変流器は引き込み線を覆う形で設置します。電気の引き込み線は外せないため、分割型の変流器を使用し引き込み線に分割型変流器をハサミこみ壁に固定します。

分割型変流器と漏電火災受信機を接続するための配線を接続します。

漏電火災受信機を撤去した後、屋外に設置することもあり、防水ボックスを設け内部に漏電火災警報器受信機を設置します。

作動試験を実施

交換した漏電火災受信機の設定レンジは『200mA』のため、作動範囲は40~105%となり、『80mA~210mA 』となります。

測定の結果『134mA』で漏電火災受信機が作動しましたのでOKです。これで様子を見ていただき発報することがなければ機械故障ということでビンゴです。

まとめ

- 突然漏電火災警報器がなりだした

- 設置後30年以上経過しているので交換した

- 変流器は屋外分割型を使用

- 漏電火災受信機は防水ボックスに入れる

- 設定電流値の40~105%で作動すればOK

設置工事を承ります

漏電火災警報器の設置工事は消防設備士乙種7類の国家資格が必要になります。こちらの資格は消防設備士資格の中でも取得者のレア度が高いですが、タイムランでは資格者が在籍しております。

新規設置、交換工事から消防署への届出までの業務を承りますので、工事を検討されている方でご不明な点がございましたらお問い合わせください。