行政書士の独占業務の明確化

通知の概要

令和7年(2025年)2月25日、消防庁より「消防法令に基づく各種手続きにおける行政書士法違反の防止について」通知(消防予第75号、消防危第30号、消防特第35号)が全国の消防機関に向けて発出されました。

この通知は、行政書士資格を持たない者が報酬を得て消防署へ提出する書類作成業務を行うことを禁止する内容となっています。消防設備士や消防設備点検資格者でないものが点検や工事を行うことができないのと同じで行政書士でないものが官庁に提出する届出書を作成できないのと同じですね。

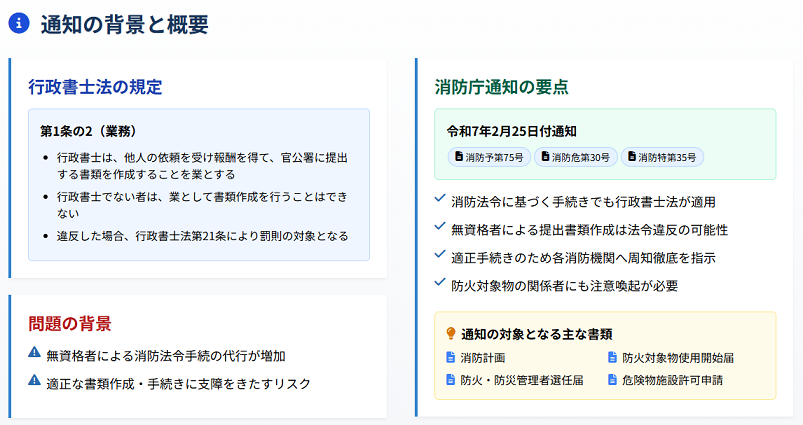

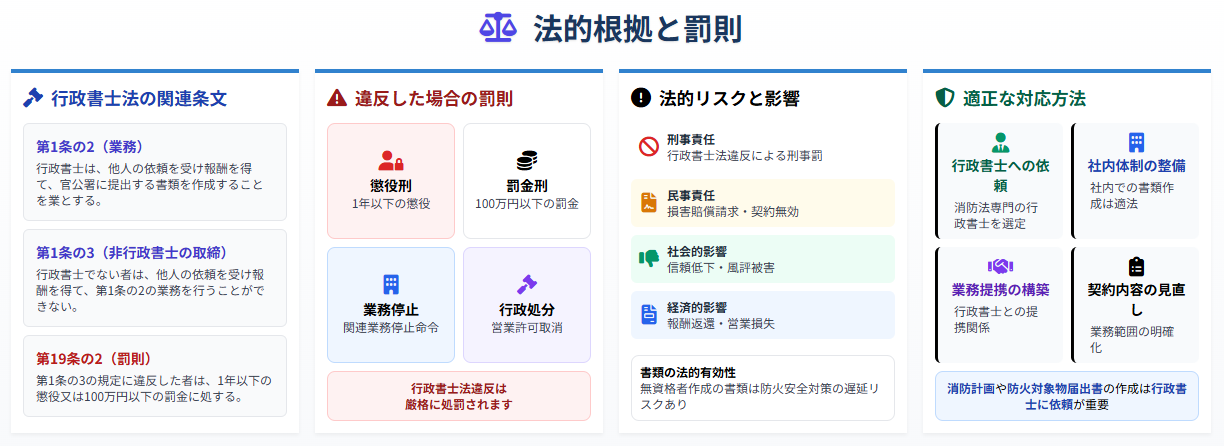

通知の根拠法令

この通知の根拠は行政書士法第1条の2および第19条です。この条文では、行政書士または行政書士法人でない者が、以下の行為を行うことを禁止しています。

- 他人の依頼を受け報酬を得て

- 官公署に提出する書類の作成を業として行う

ただし、他の法律に別段の定めがある場合は例外とされています。

この規定に違反した場合、行政書士法第21条により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

報酬を受けなければ問題ありませんが作成費は無料だけど他のサービスに価格を添加するようなことは認められません。

但し書きにある「他の法律に別段の定めがある場合」とは消防法令に当てはめると消防設備点検報告や消防設備設置届が該当すると考えられます。

※ここから下は私の意見です。実際の運用については要注意です。

消防法の条文には消防設備関連の業務は「消防設備士や点検資格者が点検整備を行い報告する」という記載があります。これは消防設備関連業務が消防設備士による独占業務ということを指しているため点検報告書や各種消防設備設置届は消防設備士が行えると言えます。

長年消防設備士として従事した立場上思うことは、点検報告書や設置届は工事した人間が一番良くわかっているし他人に書類作成をお願いすることで工事後4日以内の法定提出期限に間に合うかが微妙になります。

消防設備は生命を守る設備であることはもちろん、蓄積式、P型R型、中継機、副受信機、湿式、予作動、専門用語が盛り沢山です。消防法の条文を素直に読んで消防設備点検や工事の報告書作成は消防設備士が行ったほうが消防法の立法趣旨から見ても妥当なのではないでしょうか。

※点検報報告書と設置届のみ

1点注意しなければいけないことは自ら行う点検や工事についてのみ書類を作成できるということです。自ら点検や工事をおこなっていない報告書の作成を消防設備士や消防設備点検資格者が行うのは行政書士法に触れる可能性が非常に高いです。この場合は単なる報告書作成代行なので消防設備の独占業務とは認められないのは明白です。

弊社では「オンライン消防設備点検」を実施しております。客様自身で消防設備点検を行っていただき、その結果の画像や動画で弊行政書士事務所が報告書をお客様に代わり作成、届出を実施しております。

このサービスは延べ面積1,000㎡以下の対象物で点検に資格が不要の設備(特小自火報、消火器、誘導標識)のみ設置している物件が対象となります。報告書にはお客様自身のお名前で届出を行い弊事務所の名前を出すことなく報告書を格安で作成、届出しております。このような業務は明らかに行政書士の資格が必要になります。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

消防法令における適用範囲

消防庁の通知によれば、消防法令に基づく各種手続きにおいても、この規定が適用されます。主な例として下の表に記します。

| 防火対象物使用開始届 | 防火管理者選任届 | 防災管理者選任届 | 統括防火管理者選任届 |

| 統括防災管理者選任届 | 消防計画 | 変電設備などの設置届 | 火気関連届出 |

消防署には様々な届出が存在し、ことあればその都度関連する届出が必要になります。店舗や事務所を開業するときには使用開始届が必要になります。開業した店舗や事務所の防火対象物の収容人数が規定以上である場合は防火管理者選任届と消防計画を届出る必要があります。

これらの届出は今回の通知により行政書士の独占業務であることが明確化し行政書士等でない者が防火対象物の関係者等に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当することになります。

消防関係書類作成代行サービスの違法性

インターネットを回遊閲覧していると何社か消防法令関係の書類作成代行、届出サービスが確認できます。行政書士事務所によるサービスであれば必ずその資格者について明記があるはずですが一切記載がありません。

またインターネットを使った集客プラットホームサイト(〇〇を承ります的なサイト)に消防計画の届出を作成代行する云々というものも確認しました。

これらについて実態を確認していないので今すぐ違法であるとは言い切れません。しかし、もし行政書士法に則ったサービスを提供しているのであればどこの誰が運営しているという行政書士事務所的な記載があるはずです。もちろん確認ができません。例えば元消防士という記載があってもその方が行政書士でない場合は違法となります。

その方々の違法性についてはさておき、発注主サイドも誰に依頼するかの選定が重要です。特にコンプライアンスを重視する企業様は火の粉が降り掛かってこないように防衛することをおすすいたします。

消防機関への対応要請

通知では各消防機関に対して以下の対応が求められています

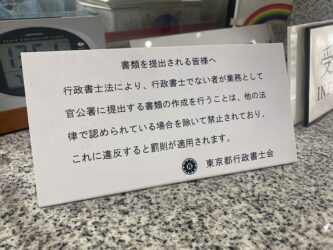

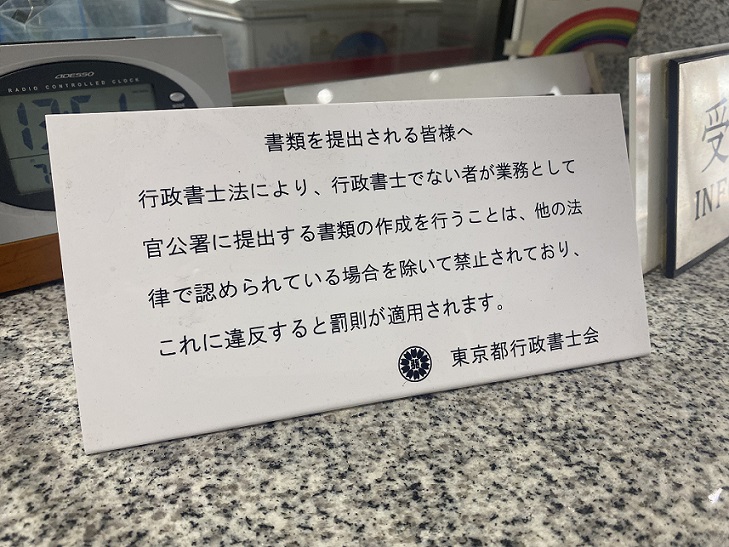

- 申請窓口における注意喚起の張り紙の掲示

- 口頭での注意喚起

- 行政書士制度の周知を図る取組みの実施

消防署に掲示されている注意書き

東京消防庁管内でもこのような掲示がある署とない署がありました。掲示がない理由は不明です。消防設備業者の知人から聞いた話ですが消防設備点検報告を持参したときに行政書士であるかどうかを確認されたそうです。点検報告は特に行政書士でなくても問題ないと思われますが通知が出たばかりのことでしたので多少の混乱があるようです。

実務上の影響と注意点

防火管理者業務への影響

防火管理の代行業務はビルオーナーた建物関係者から委託を受けた個人や関連会社がオーナに代わり防火管理業務を行うというものです。代理人が防火管理に関する業務を行いますがこれらの業務は様々な届出が発生します。自らの名前で届出を行う場合は問題ありませんがそうでない場合は法令に接触する可能性があります。十分な注意が必要になります。※防火管理者の責務

防火管理者は消防法令(消防法施行令3条の2)により以下の業務についての責務を負います。

- 消防計画の作成と届出

- 訓練(消火・通報・避難)の実施

- 消防設備・消防用水・消火活動施設の点検整備

- 火気使用・取扱いの監督

- 避難・防火に必要な構造設備の維持管理

- 収容人員の管理

- 管理権原者への指示要請と誠実な職務遂行

- 火元責任者等への必要な指示

これらの業務は防火管理者が行うことになりますが最終的な責任については管理権原者であるビル所有者等に帰属します。委託後の放置は大変危険なので随時連絡を取り状況について確認することが必要になります。

今後期待される消防設備業者と行政書士との連携について

行政書士との連携は必須

今回の通知が発出されたことによりそれほど認知度がなかった行政書士の存在がクローズアップされました。今後消防設備業者が各種書類の取り扱いをする場合は行政書士との連携が必須になるかと思います。

- 行政書士と業務提携または顧問契約をする

- 行政書士を自社で取得する

自社で取得する方法もありますが取得にはそれなりの時間と忍耐力を要しますので行政書士との提携や顧問契約を締結し業務を行うことがベターではないでしょうか。

行政書士との顧問契約をするメリット

行政書士は法令に基づいて様々な行政手続きを取り扱います。日本の法律のなかで行政に関する法令が約1,900以上あるとされています。行政手続きの中で主流なのが建設業許可、産廃業許可、入管VISA関連、飲食店営業許可、風営法関連、相続関連、法人設立などがあります。

どれも建設業に関連する業務ばかりです。行政書士は個々にに専門分野を持っていおり専門外の分野は横のつながりで他の行政書士と連携をとり業務を行います。また業務の性質上、司法書士、弁護士、税理士、社労士などの他士業とのつながりが強く何かと頼りになる存在であることは間違いありません。

消防法令を遵守するために顧問契約を行う以外にメリットがあると言えますのでコンプライアンスを重視する企業は顧問契約について検討してみるのも良いかと思います。

まとめ

今回の消防庁通知は、消防法令に基づく手続きにおける行政書士法違反を防止する趣旨があります。消防署を始め行政機関に提出する書類や報告書の作成業務は行政書士の資格者である必要があり報酬を得て業務を行うと法令違反となります。

今回独占業務の範囲を明確し法令上適切な取り扱いがされるよう消防機関により注意喚起がなされるようになりました。行政書士に依頼するなり業務提携するなり今後の対策が必要になるかと思います。

弊社は行政書士事務所を併設しているためお困り事がございましたらお問い合わせくださいませ。