自動火災報知設備の感知器で使用する配線方法は「2芯工事」と「4芯工事」の2種類があります。工事経験がある程度積まれていけば、2芯も4芯も同じことがわかってくるのですが、慣れるまではそれなりに時間がかかり理解が難しいことでしょう。

2芯でも4芯でもどちらの方法で施工しても構いませんが、4芯の配線を使って工事をしたほうが間違いがなく、やり直しのリスクも大幅に減らせます。なので工事をするときは4芯で行うことをおすすめいたします。

また、少し古めの建物で既存改修を行う場合2芯工事で施工していることがあります。このような場合は理解が必須になるので頑張って覚えていただければ嬉しく思います。

2芯工事4芯工事を理解しよう

火災感知器が作動する原理

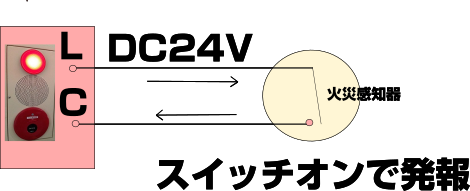

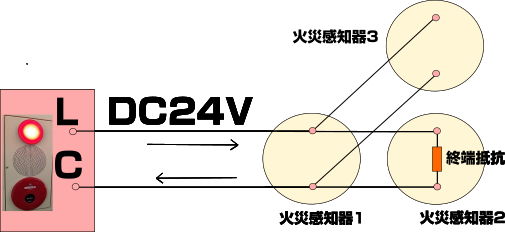

火災感知器回路で使用するする配線はL【ライン】とC【コモン】の2つです。このLとCは火災受信機の端子から配線で送られてきたもので、各階に設置してある総合盤【機器収容】を経由して各々の火災感知器に接続されます。

Lから出た電気をCに戻す回路を作っていきます。火災感機器自体がスイッチの役割で感知器のスイッチがONしたときにCに電気が流れ込みます。Lで送った電気がCに戻ってくれば火災受信機が火災と断定する仕組みです。

これは2芯でも4芯でもルールは同じです。4芯になると回路が複雑になりますが配線をほどいて確認すると2芯と同じような回路になっています。順番に解説していきます。

火災感知器が作動する場合はLCのスイッチがオン!します。

2芯工事と4芯工事

2芯工事とは

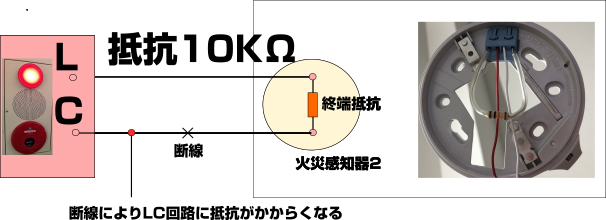

総合盤からLとC2本の線を感知器に接続します。これが2芯工事です。回路の終端となる感知器のLとCには終端抵抗を設置します。この終端抵抗は火災感知器回路の断線を判別するために取り付けるもので、感知器回路にセットしてある抵抗の抵抗値が断線によりなくなってしまったときに火災受信機で断線と表示します。

断線は回路に乗っかっている抵抗値の有無で判定しているのです。

断線のしくみ

感知器を1個増設してみた

増設する場合は抵抗を末端の感知器に移す

感知器を増設したら、終端抵抗は増設した感知器に移します。理由は既存より先の配線を断線監視対象とするためです。もし抵抗を既存感知器に設置したままにすると、増設するための新しい配線を断線検知できなくなります。

なので回路の終端に設置するために『終端抵抗』と呼ばれています。

2芯工事でやってはいけないこと

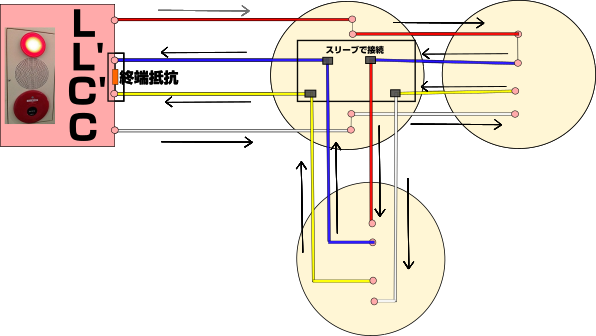

パラ配線

パラ配線とはパラレル配線、つまり並列配線のことをいいます。パラレル配線をやってしまうと感知器回路の末端が2つ以上になってしまいます。回路の末端はR型感知器を除き必ず1つになり、その末端に終端抵抗を取り付けます。

パラ配線を行い末端が2つになってそれぞれの末端に同じ終端抵抗を付けてしまうと抵抗値が半分になってしまいます。断線は終端抵抗の抵抗値で判別しているので無意味です。なので末端は必ず1個で終端抵抗も1個になります。

パラ配線をやってしまうと火災感知器1~火災感知器3間の配線で断線があっても火災感知器2に終端抵抗があるので断線エラーが出ません。断線エラーが出ていないけれど実際は断線があり火災感知器が働かない大問題が起こります。そのために行うのが4芯工事です。次は4芯工事を説明します。

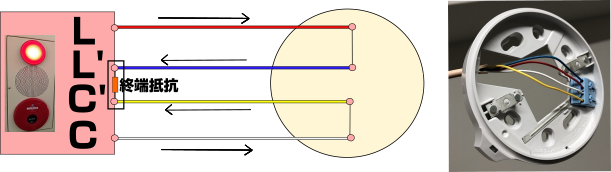

4芯工事とは

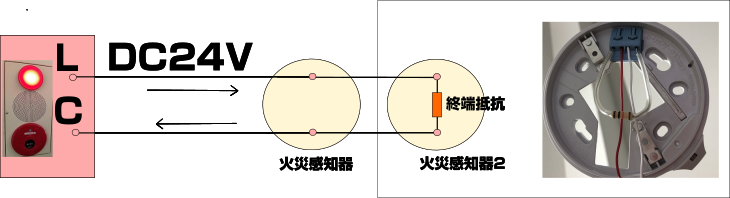

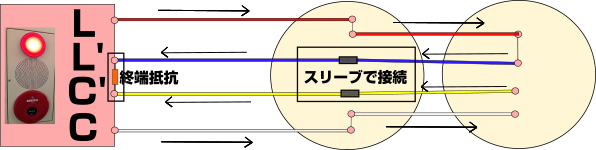

4芯工事では4つの線使用し感知器や配線同士を接続します。2芯では行って行って行き止まりとなるものを、4芯を使うことで、2芯で行った先から、残りの2芯で手前に戻すことができるようになります。

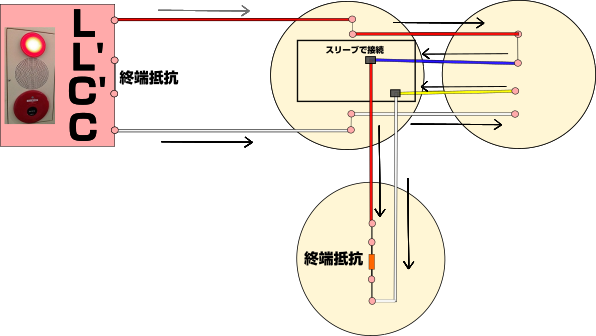

総合盤を出発した2本の線LとCは火災感知器の端子に接続されたあと、2本の線L’C’に返ってきます。2本で行って2本で返ってくるのです。なぜそんなことをするかという、パラ配線で説明したとおり自動火災報知設備は送り配線で施工する必要があるためです。

送り配線

このように4芯工事で施工すれば何個で容易に増設することができます。終端抵抗の場所はどこに設置してもよいのですが、4芯工事の場合は総合盤に接続するのが一般的です。

このような感じで終端抵抗を感知器の中に設置することもできます。終端の感知器の線は2本しか使いませんので、残りの2本は絶縁処理を行い未使用状態にしておきます。何度も書きますがパラ配線は禁止です。

まとめ

2芯4芯は理屈は同じなので、難しく考えずに一筆書きの絵を書く感覚を身に着けるように覚えていただければ良いのかと簡単かなと思います。

あとがき

冒頭で「2芯も4芯も同じ」であると書きました。この意味は、パラレル配線をしないで終端抵抗をつけるかということなので、感知器から感知器まですべて2芯工事でやっても問題ありません。4芯の配線を使えば2芯で次の感知器まで送り、残りの2芯でもとの感知器に戻すことができます。

表現が難しいのですが、電気はプラスとマイナスの2本で送るので、1つのケーブルで送って戻すが完了できるというだけなのです。この理解がなかなか難しいのですが、自分で配線を買ってきて分解して回路を作ってみたら理解が早いかと思います。

電気を送る、そして戻す。戻ったところに終端抵抗。これが4芯工事です。

参考記事:自火報回路で送り配線が必要な場合とその法的根拠について

参考法令:消防法施行規則第24条第1号イ