自動火災報知設備が突然作動することがあります。その原因のひとつに、ネズミが配線のかじることです。今回は弊社が実際に経験した事例をもとに、ネズミと自動火災報知設備の関係について詳しく書いていきたいと思います。

ネズミと建物

街中では、あちこちで居心地の良い場所を求めて、多くのネズミが活動しています。人間が快適な空間を探すのと同じように、ネズミも自分にとって安心できる環境を選びます。特にビルの内部は温度や湿度が一定で、飲食店があれば食べ物も豊富にあるため、彼らにとって理想的な生活空間といえるでしょう。

また、都市部ではビルの建て替え工事が行われる際、ビル内に潜んでいたネズミが行き場を失い、周囲の建物へ移動することがあります。とくに東京の巨大ターミナル駅周辺の繁華街では、こうした影響も重なり、ネズミの発生が非常に多く、時期によっては大量発生が確認されることもあります。

ネズミによる火災報知器の誤作動

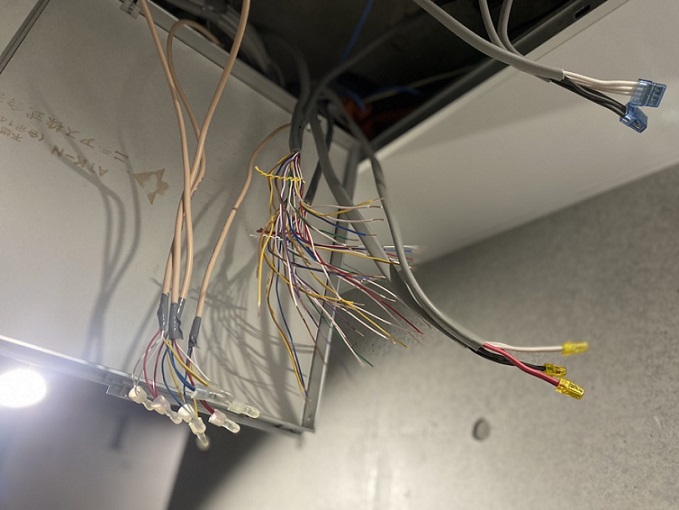

ネズミが原因で消防設備が誤作動を起こすことがあります。主な原因は、ネズミが配線をかじってしまうことです。火災報知設備の配線には、一般的に銅線径1.2ミリまたは0.9ミリの電線が使用されています。この電線を覆う樹脂被覆は、電源用ケーブルと比べて薄いため、ネズミがかじると比較的短時間で導線部分に到達してしまいます。

初期段階では外側の被覆が削られ、時間の経過とともに導線が露出していきます。やがてプラスとマイナスの導線が接触すると、火災報知設備が火災信号を発する誤作動が発生します。環境によっては、配線後わずか1~2年で被覆が食い破られるケースもあります。導線が露出しても金属部などに接触しない限り、外部からの試験では異常を判定できません。そのため、一定の周期で短絡(ショート)が発生するような場合には、ネズミによる配線損傷を疑う必要があります。

ネズミが原因と疑われる症状

- 自火報が作動しベルが鳴っているのに火災感知器のLEDが点灯していない

- 押し釦(発信機)が押されていない

- 押し釦(発信機)に水がかがっていたりしない

- 天井から水漏れ等がない

- 上記の条件で定期的にベルが鳴ってします

このような状況で頻繁に火災発報を起こす場合はネズミによる原因が濃厚となります。

ネズミのいる場所と対策

実際に建物内にネズミがいるかどうかは点検口を開ければすぐわかります。初期段階では天井裏に少量のネズミの糞が確認できます。黒い豆みたいな形状で、年月を経過していくに連れ糞も蓄積していきます。もし自火報の誤作動が頻繁に発生するが、天井裏に糞が溜まっていない場合はネズミではなく違う原因が考えられます。

また、ネズミは独特の鼻につく匂いがするので空調が機能していない空間では独特の匂いが感じられるかともいます。この匂いは内装引き渡しからある程度年月を経過加した頃から徐々に感じられるようになります。

駅周辺の繁華街ではある程度ネズミの発生が予測できるので配線にPF管などの樹脂管をを使用し配線を保護する方法があります。配線の外側に樹脂管があるので簡単には配線を噛みちぎることはできません。

配線を噛まれた場合の改修方法

配線の損傷を発見した場合は、基本的に配線の引き換えが必要になります。損傷の程度にもよりますが、導線がむき出しになっている箇所がある場合は、安全のためにも全ての配線を交換することをおすすめします。

一部だけが被害を受けているように見えても、ほかの箇所でも同様の被害が発生している可能性が高いです。特に天井がある建物では、配線が横方向に張り巡らされているため、ネズミに噛まれるリスクは広範囲に及びます。

改修を行う際には、再び天井内に配線を埋設せず、あえて樹脂モールなどを使用して露出配線にする方法が有効です。露出配線にすることでネズミの侵入経路外となり、再発防止につながります。

配線を引き換える前に

ネズミがいなくならないうちに配線を引き換えても、再び同じような被害が発生する可能性があります。そのため、まずはネズミを建物の外へ追い出す対策を講じることが必要です。ビル内部は温度や湿度が安定しており、食料も豊富なため、簡単には離れません。場合によっては、完全にいなくなるまで数ヶ月かかることもあります。ネズミの問題が解決した段階で、配線の引き換え工事を行うのが理想的です。

ネズミの駆除には、専門の業者による対応が効果的です。建物から追い出すまでには一定の期間が必要なため、状況を確認しながら、駆除と改修のタイミングを計画的に進めることが大切です。

参考:配線に関する消防法令

実験動画

あとがき

消防設備の工事に20年以上携わってきた立場から感じるのは、ネズミによる配線被害の多くが、繁華街の飲食店が入るビルで発生しているということです。ネズミは非常に柔軟で、建物のわずかな隙間からでも侵入することができます。一度中に入り込むと、天井裏やパイプスペースなどの狭い空間を自在に移動し、建物内のあらゆる場所にアクセスしていきます。

一方で、大手企業が運営する飲食チェーンでは、ネズミや害虫の侵入を防ぐために徹底した対策が講じられています。中でも最も重要なのが「隙間を埋める」という基本的な考え方です。設計段階から隙間を作らないように意識し、施工時にもその点を厳密に管理することで、侵入経路を断つことができます。こうした対策をしっかり行えば、消防設備の機器や配線を守ることができ、長期的なトラブル防止につながります。計画段階から「防鼠」の視点を持つことが、設備保全において非常に重要といえるでしょう。